Soñar por quienes ya no están (pero soñaron primero)

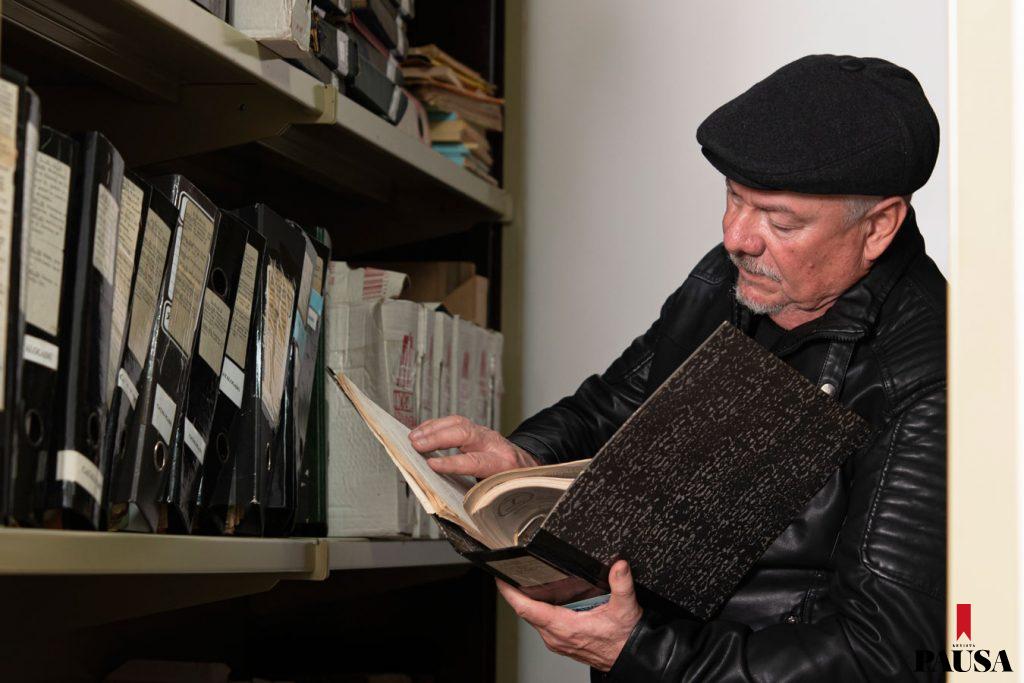

El hombre que convirtió la búsqueda de su padre, su mejor amigo, en la lucha por la memoria de un país. En esta nota, Rogelio Goiburú comparte con Pausa los recuerdos de una infancia en clandestinidad, los encuentros y los tres pilares pendientes para que Paraguay enfrente su pasado terrorífico.

Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de arte: Gabriela García Doldán. Dirección de producción: Camila Riveros. Producción: Sandra Flecha. Fotografía: Javier Valdez. Agradecimientos: Museo de la Justicia – Centro de Documentación y Archivo del Terror.

El calor pegajoso de marzo de 1960 aún se siente en la piel de Rogelio Goiburú. En ese momento tenía cuatro años y el recuerdo es una película imborrable: el tren que avanza con su ritmo de clan-clan-clan-clan, el sudor que empapa su ropa, el miedo silencioso de su madre, la valija que se cae de la parrilla portaequipajes y golpea la cabeza de su hermano menor. El grito. La reacción fulminante de su mamá, una mujer de armas tomar, que agarra la maleta y la arroja con furia por la ventanilla del vagón en movimiento.

Esa huida al exilio en Argentina es uno de sus recuerdos nítidos más antiguos. Otro es la ausencia de su padre y los policías que iban a su casa cada dos por tres a buscarlo dentro de las paredes y en el techo, sin éxito. Son los primeros de una vida entera que —lo sabría después— sería como una película.

Hoy, tantos años después, Rogelio no huye; enfrenta. Desde su oficina en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, libra una batalla contra el olvido, la impunidad y el reloj. Es el encargado de buscar a los desaparecidos por la dictadura de Alfredo Stroessner, la más larga de Latinoamérica. Hasta ahora, su equipo rescató 44 cuerpos e identificó a 18, cuatro en Paraguay y 14 en Argentina, gracias a un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La cifra, insiste, es un fantasma. “Nunca vamos a saber el número exacto”, afirma. Y luego nos recuerda una frase que ya muchas veces le escuchamos pronunciar: “Por las niñas violadas, por los pueblos originarios que no tenían registro de su identidad, por las familias humildes a las que el miedo les impidió denunciar. Muchas de esas chicas fueron entregadas a militares. Otras, simplemente, se ‘esfumaron’”.

Cada 30 de agosto se observa el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, efeméride instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010. No obstante, en América Latina, esta fecha conmemorativa había sido propuesta con anterioridad, en 1981, por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), bajo la denominación de Día Internacional del Detenido-Desaparecido.

En esta nota, conversamos con Goiburú sobre la transformación de su búsqueda personal, la de su padre y mejor amigo, en una investigación colectiva de cada uno de los cientos de desaparecidos de Paraguay.

La rebeldía en la sangre

La persecución comenzó mucho tiempo antes de ese viaje en tren que, años después, Rogelio entendería que se trataba de su exilio. Su padre, el Dr. Agustín Goiburú, también médico, trabajaba en el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. Se rebeló cuando sus superiores le ordenaron firmar certificados de defunción falsos para ocultar las muertes por tortura.

“Desde los 4 años, yo recuerdo”, dice, y su voz se vuelve más grave. “Entraban a casa como hordas salvajes, personas de civil y algunas uniformadas. Rompían todo para buscar a papá. No entendía lo que pasaba. Era de noche, mamá empezaba a los gritos, mi hermano lloraba y yo también. Él estaba escondido en otro lado”. Revisaban el cielorraso, creyendo que estaba oculto entre el techo y la losa. Volteaban camas, vaciaban roperos. Dejaban el miedo sembrado como una semilla venenosa, y habría de pasar mucho tiempo para lograr extirparla.

Mientras toma un café, los recuerdos de Rogelio nos transportan al viaje a Encarnación y el cruce del río Paraná en ferry hacia Posadas, cuando “el agua parecía petróleo, toda oscura, negro”. La estadía en lo de una tía y, finalmente, el viaje en colectivo a Santa Ana (Misiones, Argentina). Ahí los esperaba él.

“Papá se había ido antes, escondido en un camión de carbón, trepado en la carrocería como un obrero más para que no lo pesquen”, cuenta. Seis meses después, el reencuentro. Rogelio lo describe con una precisión cinematográfica: “Llegamos de tardecita, anocheciendo. Él estaba con su guardapolvo blanco. Nos fundimos en un abrazo”. Subieron a la casa que alquilaba, por una escalera angosta. “En esos escalones me caí, mirá, hasta ahora tengo la cicatriz”, dice señalando una ceja.

El gesto fue inolvidable: “Papá tenía una heladera antigua, de esas con manija grande. La abrió y nos tenía guardadas gaseosas frías. Para nosotros, en ese calor, tomar eso era como… no sé, inexplicable. Una delicia”.

El paraíso perdido en Santa Ana

Durante tres años, Santa Ana fue su mundo. Su padre era el médico rural del pueblo. “Atendía de todo: partos, accidentes, enfermedades. Era ‘la autoridad’, junto al cura y el comisario”, recuerda. Rogelio lo acompañaba a todas partes.

Pero la tragedia de nuestro país los alcanzó incluso en ese rincón aparentemente apacible de Argentina. “El prefecto de la subprefectura se hizo muy amigo de papá. Cuando aparecían cuerpos de paraguayos flotando en un remanso del río, lo llamaba”, rememora. Eran víctimas de la dictadura estronista, arrojadas al río y arrastradas por la corriente. “Él, junto con la subprefectura, los enterraba en un terreno que se estaba preparando para ser cementerio. Eran paraguayos asesinados acá”, remarca.

Esa imagen del médico que entierra a sus compatriotas anónimos es una metáfora brutal de la vida de Goiburú: siempre en la frontera entre la vida y la muerte, entre Paraguay y Argentina, entre el cuidado y la pérdida.

Esos años de paz fueron un intermedio. Tras la fuga de militantes políticos de la cárcel de Emboscada en 1970, la persecución recrudeció. “Anduvimos de casa en casa, nos mudábamos, perseguidos”, recuerda. La vida era, como él la define, “una aventura constante”. Estuvieron escondidos en la estancia de un coronel peronista en Olavarría y luego en Corrientes.

La policía argentina, pagada por el régimen paraguayo, también los vigilaba. Su salvación fue un oficial, Eulalio, a quien su padre salvó en una intervención médica. “Quedó eternamente agradecido. Cuando salía de servicio, venía con su arma a hacer guardia en nuestra casa. Gracias a él nos libramos de muchísimas cosas”.

Compañeros

La familia se estableció finalmente en Paraná. Para entonces, Rogelio ya era un adolescente. A los 16 años, se fue de casa a estudiar Medicina a Corrientes, la capital de la provincia homónima. Lejos de distanciarlos, la separación transformó su relación con su padre y la hizo aún más profunda.

“Papá se transformó en mi mejor amigo”, afirma con la nostalgia flotando en los ojos. “Me esperaba a mí cuando yo venía de Corrientes, en la madrugada, para ponernos a hablar, de política, de lo que yo hacía en la facultad, de los libros que leía”, recuerda.

La formación intelectual de Rogelio había comenzado antes, gracias a un inesperado regalo. Gilberta, viuda de Carlos Talavera (militante asesinado y decapitado por la dictadura), le regaló una valija llena de libros que había traído de la Unión Soviética. “No eran de política, sino de ciencia ficción. Pero gracias a eso adquirí el hábito de la lectura. Después vinieron los clásicos”, rememora. Esa curiosidad lo hizo afiliarse a un partido de izquierda en Argentina, algo que discutía apasionadamente con su padre.

“Caminábamos por las calles de Paraná, por el parque Urquiza, y hablábamos de todo. Me llevaba a intervenciones quirúrgicas. Cuando tenía 18 años, en segundo año de Medicina, ya le ayudaba. Llegué a poner clavos intramedulares en fracturas. Él me enseñaba todo”, recuerda, mientras señala con precisión técnica los procesos que su padre le mostró.

Por eso, cuando cuenta el secuestro de Agustín, el dolor no es solo el de un hijo: “Siempre me preguntan… y no solo era mi papá. Era mi mejor amigo. Por eso me afectó tanto, por eso hago lo que hago: no solo estoy buscando a mi viejo, sino también a mi mejor amigo”.

El vacío

El 9 de febrero de 1977, Agustín Goiburú fue secuestrado en Paraná por un comando conjunto de la Policía argentina y agentes paraguayos de la dictadura. Un telegrama anunció la peor noticia de su vida: “Papá Agustín desapareció”.

La vida de Rogelio y sus hermanos cambió radicalmente. “Él era el que me bancaba para estudiar. La plata que me daba no me alcanzaba. Nos arreglábamos: íbamos a pescar al río, secábamos la yerba para tomar mate…”, cuenta, pero la pérdida económica era lo de menos: “Muchos jóvenes se rebelan y se alejan de sus padres. Yo no. Yo me fui muy chico de casa, así que él se había convertido en mi confidente, mi compañero. Ese hueco no se llenó más”.

Años de investigación le han permitido reconstruir “la película completísima” de lo que pasó después del secuestro: cómo lo interrogaron, dónde lo torturaron, la fecha aproximada de su asesinato. “Lo único que me falta saber es dónde lo enterraron”. Pero hay pistas y, sobre todo, determinación para seguirlas.

El nombre de Agustín Goiburú es parte de un listado conformado por otras 425 personas desaparecidas, cuyos casos sí fueron denunciados. Esto sin contar con el subregistro que, como mencionamos anteriormente, muchas veces no tiene en cuenta a personas indígenas o de entornos rurales, posiblemente sin documentación.

La detención forzada no es el único crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura estronista. Se estima, según el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que alrededor de 128.000 personas fueron afectadas por las prácticas violatorias de los derechos humanos del régimen.

Otro de los factores que menciona Rogelio para el subregistro es que muchas veces el factor que intervenía a la hora de impedir la denuncia era el miedo. “Son 35 años de terrorismo de Estado, el temor pasa a ser natural”, remarca.

Averiguaciones

El recuerdo de su padre lo llevó a encabezar la búsqueda de todos. En 2005, la recién creada Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) le pidió que se hiciera cargo de investigar a los desaparecidos. Dejó su carrera como médico en Buenos Aires y volvió a Paraguay. “El hombre propone, Dios dispone y el diablo descompone”, dice entre risas. Su sueño era ser médico. “Terminé buscando a las víctimas en un país ultraliberal”, bromea.

Desde entonces, su trabajo ha sido una pelea contra la desidia estatal. Según informa, no hay una línea presupuestaria para la búsqueda de los desaparecidos. Calcula que hoy necesitan al menos G. 1.600.000 por día para una excavación: 600.000 para pagar a los paleros (“es un trabajo dificultoso, en el sol”) y 1.000.000 para logística, comida y transporte para 12 personas.

Pero su trabajo —y su reivindicación— va más allá del presupuesto. El objetivo es el de institucionalizar la memoria. Antes de jubilarse (un reciente intento por parte de terceros que, por suerte, no funcionó), tiene tres objetivos claros, tres pilares que debe dejar asentados para que la búsqueda no termine con su gestión.

Los pilares de la memoria

El primero de esos objetivos es formar un grupo estable que continúe las tareas: “Conformar un equipo que se quede en mi lugar en la Dirección de Verdad, Memoria Histórica y Reparación, que debe contar con un presupuesto. Es la forma en que el Estado demostrará su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad cometidos”.

Por otro lado, es sumamente necesario fomentar el conocimiento sobre los hechos acaecidos a través de la educación: “El Ministerio de Educación debe exigir la enseñanza de la materia Autoritarismo e historia reciente del Paraguay, y adaptar para los tres niveles de enseñanza el informe de la CVJ. Hay que desarrollarlo, completarlo con más datos, corregir otros. Es una obligación”.

Y, por supuesto, la búsqueda debe continuar. Hoy, Paraguay cuenta con un banco de datos genéticos en donde las muestras de familiares de desaparecidos están resguardadas por el EAAF en Córdoba (Argentina). “Necesitamos traer esa información al Paraguay y tenerla al resguardo de los vaivenes políticos. Y necesitamos una campaña de concienciación para la extracción de sangre, como la que hubo en Argentina. Acá nunca la tuvimos”, reivindica.

En 2017, 40 años desde la última vez que vio a su padre, Rogelio Goiburú anunció la restitución a familiares de los primeros restos óseos identificados de desaparecidos. Los cuatro que sí fueron individualizados corresponden a Miguel Ángel Soler y Cástulo Vera Báez, ambos militantes paraguayos, y José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi, desaparecidos en Uruguay y encontrados en nuestro país.

Soñar el futuro

Para Rogelio Goiburú, la búsqueda de los desaparecidos trasciende lo forense o lo judicial. Es una batalla cultural y casi existencial contra el miedo que la dictadura inoculó en la sociedad paraguaya.

“La desaparición forzada instala el miedo. Y ese miedo permanece en el cerebro de los seres humanos”, explica. Lo ejemplifica con una sensación casi universal: el chirrido de una tiza al romperse contra el pizarrón: “Ese sonido nos produce un estado de alerta. ¿Por qué? Porque es el que hacen los monos ante el peligro. Quedó grabado en nuestra memoria genética. Después de 35 años de terrorismo de Estado, el terror persiste hoy. Por eso mucha gente no denuncia. Por temor y porque no cree en las instituciones del Estado, por la impunidad”.

Su trabajo, entonces, es “extirpar ese miedo” de la sociedad. “Tenemos que aspirar a vivir en democracia participativa —no esta, formal— donde delegamos en un sujeto que no cumple. Para vivir en democracia hay que construir una base sólida, y una parte fundamental es el funcionamiento de la Justicia”, remarca.

Su visión del Paraguay posible es tan concreta como esperanzadora. Cita un estudio de economistas y sociólogos, entre ellos el alemán Heinz Dieterich: “En Paraguay, teniendo en cuenta nuestra superficie, la poca población y las riquezas, con un gobierno patriótico y honesto, podemos tener el nivel de vida de una nación adelantada, con desocupación cero y trabajando cuatro horas por día”. Suena a utopía, pero él lo afirma con convicción: “Tenemos que soñar. Es nuestra obligación”.

Ese sueño se basa en un amor profundo por un país del que se fue siendo niño, pero al que siempre perteneció. “Hicimos el perfil genético de la población para identificar desaparecidos. ¿Y qué dice? Que tanto de este lado de la frontera como en Misiones, Corrientes y Formosa, la mitad de nuestra sangre, aunque parezcamos europeos, tiene rastros genéticos de los guaraníes. ¿Cómo no vamos a querer a nuestro país? ¿Cómo no vamos a respetar a los pueblos originarios?”, subraya.

“Paraguay es nuestra casa y los paraguayos somos todos una misma familia. Hay que resolver los problemas desde el conocimiento; aspirar a que la justicia y la educación hagan su trabajo; invertir en salud, deporte, arte. Eso no va a caer del cielo, debemos hacerlo nosotros. Para eso necesitamos conocer, informarnos, educar. Y este trabajo de memoria tiene que ver con eso: estimular a los jóvenes y los docentes”, reivindica.

Su filosofía de vida es muy simple: “Todos estamos de paso. Tenemos hijos, nietos, bisnietos. ¿Qué es mejor que dejarles el país mucho mejor de lo que lo encontramos? Que sean felices. Que en vez de odio, haya amor. Que se respeten las creencias y se reparta mejor la torta. Desarrollar nuestros talentos. Asegurar trabajo, educación y vivienda. Con eso es suficiente”.

Desde ese niño transpirado, Rogelio Goiburú ya caminó bastante. Vivió en Argentina, en Rusia y volvió a su tierra natal por el amor que su padre le transmitió. Hoy, excava en el pasado para encontrar los cimientos de un futuro mejor. Su lucha es por la reparación, impulsado por el sueño de su padre, su mejor amigo, y de todos aquellos que, como él, soñaron primero con una patria donde el chirrido de la tiza solo sea el sonido de una clase que está por comenzar.

Sin Comentarios