Ajoicucat, el sueño ancestral de los nivaclé

Los ancianos nivaclé aún recuerdan cuando el río era sinónimo de abundancia: peces, miel silvestre y bosques sin alambrados. Hoy, cercados por estancias, resisten con huertas, apicultura y la tenaz esperanza de un título comunitario. Esta crónica viaja al epicentro de su lucha, donde la tierra no es un recurso, sino la raíz de una identidad que el Estado adeuda reconocer.

Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de arte: Gabriela García Doldán. Dirección de producción: Camila Riveros. Producción: Sandra Flecha. Fotografía: Elisa Marecos Saldívar. Agradecimientos: Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental. Nos trasladamos a lo profundo del Chaco gracias a Hertz Rent a Car Paraguay.

Andrés Ibáñez nació a la orilla del Pilcomayo. Hoy, a sus 84 años, aún recuerda cuando los tovôquinĵus —la “gente del río”— pescaban dorados y sábalos con redes tejidas de fibras de caraguatá, los niños nadaban entre los remansos y las mujeres recogían frutos de los árboles que crecían en la ribera. El Pilcomayo era dueño y servidor a la vez: en sus crecidas traía los peces, en su retirada dejaba los pozos donde se guardaba el agua para la temporada de sequía.

El rumor y caudal del Pilcomayo atraía a las abejas, que se alimentaban de los frutos de su orilla y generaban la miel más dulce de toda la región chaqueña. A su vera se reunían animales y personas por igual, y vivían en abundancia. La caza era abundante y no había que recorrer mucho para encontrar medicina.

Los paraguayos hoy reconocemos que el Chaco Central es Filadelfia, capital productiva de la región. Pero para los nivaclé, la vida giraba en torno al río y

este era su centro.

Con el tiempo llegaron otros con alambres y hachas, con fusiles y papeles que ellos no entendían. Primero los argentinos y bolivianos, después los paraguayos y, por último, la Gendarmería, los ganaderos, los hombres que hablaban de fronteras. Les arrancaron el lado argentino, primero, y luego el paraguayo.

Los fach’ee lhavos —la “gente de afuera”, los nivaclé que vivían lejos del agua—, que antes bajaban al río en tiempos de abundancia, vieron cómo los senderos se cerraban con cercos de púas. El Pilcomayo, con sus meandros y temperamento, desvió su curso, y el Proyecto Pantalón, de Argentina y Paraguay, quedó como letra muerta de un lado mientras el agua corre del otro. Hacia acá, su canto se volvió un susurro.

A principios del siglo XX, el territorio de este pueblo abarcaba aproximadamente unas 8.600.000 hectáreas en el Gran Chaco, entre Paraguay y Argentina. Actualmente acceden apenas a unas 100.000 y casi todo su espacio de vida histórico está usurpado por grupos no indígenas.

SIN AGUA

Hoy, la cuenca del Pilcomayo del lado paraguayo está completamente seca, fruto de la negligencia del Estado. No solo la zona del Pantalón se ve afectada, sino todo el río, consecuencia directa de la deforestación de la región. Este cuerpo de agua era la fuente de vida de los nivaclé.

Pero en los sueños de los abuelos, el Pilcomayo sigue corriendo, ancho y generoso; allí no hay alambre que limite. Y aunque el agua se haya vuelto memoria, los nivaclé no olvidan: el río y la tierra fueron, son y serán suyos porque se miden en la sangre que corre, las historias que se cuentan frente al fuego al atardecer, la resistencia que persiste, gota a gota, en el corazón del territorio.

El equipo de Pausa visitó la comunidad de Ajoicucat (Mistolar, en castellano), que recibe su nombre en honor a la fruta del mistol. Esta nota es la segunda de una serie que iniciamos en febrero, con El pueblo del agua. En esta edición, caminamos por el monte chaqueño, escuchamos a los ancianos que aún guardan los nombres de las lagunas y los senderos que ya no están, y conocemos cómo las nuevas generaciones defienden lo último que les queda de su tierra ancestral.

El Pilcomayo era dueño y servidor a la vez: en sus crecidas traía los peces, en su retirada dejaba los pozos donde se guardaba el agua para la temporada de sequía

El Chaco es impredecible

El motor de la camioneta ruge al dejar atrás el asfalto de la última colonia menonita, Neuland. Desde entonces, todo es polvo que se levanta en nubes doradas bajo el sol implacable del mediodía. El Chaco te recibe así: con un golpe de calor seco, aunque haga un fresco que te seque la garganta al primer minuto sobre los caminos que se tuercen como culebras.

Cada pocito es una sacudida que hace saltar los cuerpos dentro de la cabina, y las ventanas quedan cerradas aunque no se quiera, por el polvo (que se cuela igual). El olor resinoso de la flora húmeda de la orilla y el aire puro nos reciben en cada parada, mientras damos la frenada obligatoria ante la pasada de osos hormigueros, aguara’i y tapiti que se nos cruzan en frente.

La ruta sigue, interminable. A veces se bifurca en huellas casi invisibles y nos lleva por el talcal. Nos cuidamos bien del barrial que en cualquier momento llega, tenemos la 4×4 preparada, por las dudas. “El Chaco es impredecible”, dice Hugo Flecha, nuestro guía de la organización Tierra Libre, y esa es la frase que adoptamos como lema durante todo el camino.

Al atardecer, cuando el sol cae como una brasa sobre el horizonte, el paisaje se enciende en tonos de fuego. Los samu’u y algarrobos proyectan sombras alargadas, y en los bajos, las garzas se agrupan como fantasmas blancos junto a los esteros. La camioneta avanza ahora entre túneles de vegetación, y con 12 horas de viaje todavía no vemos esas señales imperceptibles de llegada.

De pronto, el último almacén anuncia que ya estamos a menos de 20 km y un cartel con huellas de balas, reforzado con una latita de cerveza —bautizada por el grupo como latiseñal—, anuncia la curva. Ya estamos cada vez más cerca. Ahí nomás vemos la bienvenida a Mistolar y, cuando llegamos, ya pasada la medianoche, escuchamos el silencio verdadero bajo un manto de estrellas que nunca antes vimos; de lejos, las pequeñas fogatas nos dan señales de las casas cercanas.

En Ajoicucat nos recibió Cecilio Flores con una gran sonrisa y la primera lección de lengua nivaclé: Nam (hola). Nos instalamos en la escuela que, aunque no cuenta con energía eléctrica —curiosamente el tendido llega a la comunidad pero no hicieron la

bajada— ni agua potable, tiene todas las comodidades.

La tierra prometida

Andrés Ibáñez, cuyo nombre en nivaclé es Acaacaá, nació a la orilla del Pilcomayo, pero en sus más de ocho décadas ya vivió varias migraciones. Cuando era muy joven, sus padres y la comunidad decidieron en asamblea ir a las colonias en busca de trabajo y educación para sus hijos. Alrededor de 1967 salieron a pie, en carretas y con pocos caballos para asentarse en Yalve Sanga. Muchos se educaron, pero la comida no bastaba y el recuerdo de la tierra que les vio nacer nunca salió de sus pensamientos.

Antes de que pasaran 10 años, volvieron a la vera del río. Vendieron todos sus animales y un 29 de setiembre por la tarde salieron en 20 cachapés, dos sulkys, tres bicicletas y a pie camino a donde hoy se asienta Mistolar, en un recorrido en sentido

inverso al que siete años antes tomaron para salir de su comunidad.

El trayecto duró varios días. Sobrevivieron con lo poco que encontraban. Les tocó la sequía por el camino: las lagunas que los mayores recordaban ya no estaban y el camino fue difícil. Pero, tal como sucedió en la camioneta de Pausa, la humedad del suelo anunció la llegada y unos cuantos se adelantaron para ir al río.

En su lengua, con la traducción de Cecilio Flores, Andrés cuenta que entraron todos a la corriente, caballos y animales incluidos, para celebrar. El agua nunca supo tan dulce. En esa orilla volvieron a asentar su comunidad, a pocos metros de donde dejaron la finca de cultivo y el cementerio histórico del pueblo.

Los cuatro pueblos

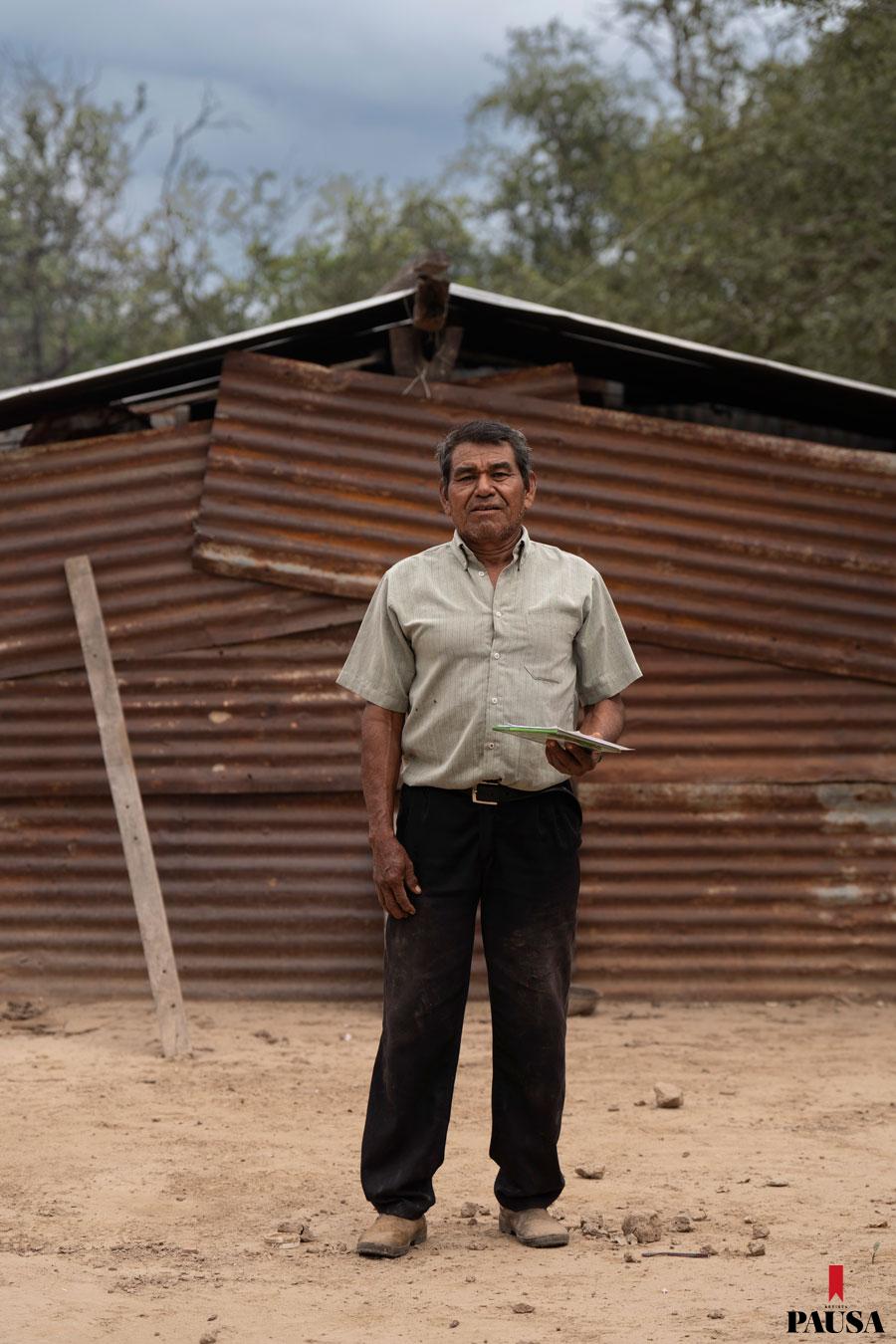

Al día siguiente de nuestra llegada conocimos a Félix Moreno Ponce, docente jubilado. Nació en lo que se conoce como el primer asentamiento de la comunidad de Mistolar, que en su momento tenía pista de aviación, cancha de fútbol, capilla, administración, una radio HF y hasta planificación territorial. “Se inundó en 1983”, dice, con precisión, mientras señala los mapas que con labor minuciosa de historiador creó hace ya muchos años. “El desborde del Pilcomayo”, aclara ante la mirada interrogante.

Ahí se trasladaron hasta donde no llegaba el agua y plantaron tiendas. La comida no abundaba y por días se alimentaban de la poca fruta que lograban recolectar. A punta de fuerza humana y lógica ingenieril lograron salvar un camión; lo transportaron sobre el río para llegar a la tierra seca y pedir ayuda para recomponerse.

Cuando bajó el agua, volvieron a la comunidad y la levantaron de a poco, con las mismas características que la anterior. Pero, como dice el líder Cecilio Flores, “el Pilcomayo hace lo que quiere”, y la crecida del 86 los volvió a espantar. Ese fue el año en el que Félix empezó su carrera docente.

Así, fueron a la orilla del cauce original e instalaron la tercera comunidad. Fue a pocos metros de donde hoy está “la quinta”, que es la huerta comunitaria de Mistolar, de donde también fueron desplazados por el río.

En una zona más alta, hoy está asentada la cuarta comunidad. Cuentan con una escuela reconocida por el departamento de Boquerón, una iglesia que, además, hace las veces de centro comunitario, un generador, más de 300 cajas de abejas para la producción de miel, ganado para consumo familiar y la huerta, donde cada familia tiene su parcela.

Además de agricultura, apicultura, artesanía tradicional y cría familiar de ganado menor, continúan dependiendo esencialmente de la pesca, la caza y la recolección, idealmente y cuando pueden, porque la realidad es que los estancieros de la zona no permiten acceder a su campo o sus piquetes. “Antes pasábamos ese monte y traíamos animales silvestres. Por ejemplo, canto del monte, venado, tatú bolita, todo eso. También las frutas que las mujeres buscan, se van lejos, o el caraguatá. Ahora no hay paso, no permiten, por eso casi no va la gente”, cuenta. “Tienen miedo”, aclara.

“La gente busca trabajo en las estancias. Y muchas veces, cuando termina eso, van a las colonias”, lamenta Félix. Mistolar es madre de al menos media docena de otros asentamientos como Pedro P. Peña, Quenjaclai, Yi’shinanchat y Fischat, hoy la comunidad nivaclé más numerosa.

La tierra para los pueblos indígenas no es un simple recurso: es memoria, sustento y futuro. Sin embargo, el cercamiento de los estancieros, las inundaciones cíclicas y la migración forzada revelan una verdad cruda: mientras no se garanticen títulos colectivos irrevocables y acceso real a los territorios tradicionales, estas comunidades seguirán luchando tanto contra el caprichoso Pilcomayo, como contra un sistema que les niega su derecho a permanecer. El Chaco será sostenible solo cuando sus primeros guardianes puedan decidir sobre él.

Un paisaje único en el corazón del Chaco

En el Chaco paraguayo convergen cinco principales ecorregiones: Chaco Seco, Chaco Húmedo, Médanos, Pantanal y Cerrado. La clasificación fue formalmente reconocida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en 2013 a través de la resolución n.° 614. Allí converge una amplia variedad de ecosistemas.

Este territorio alberga una asombrosa variedad de vida silvestre. La región se configura como un verdadero santuario biológico, donde conviven bosques secos, sabanas, médanos y humedales que albergan entre el 35 y el 40 % de la flora paraguaya. Además, el Chaco funciona como una importante ruta migratoria para numerosas especies de aves a lo largo del año.

Mientras el norte chaqueño aún conserva poblaciones saludables de grandes mamíferos, el sur enfrenta graves problemas ambientales. La expansión ganadera, el sobrepastoreo y el avance de la frontera agrícola están transformando drásticamente el paisaje. Considerado como uno de los últimos territorios vírgenes del trópico, el Chaco representa hoy una carrera contra el tiempo para conservar su extraordinaria riqueza natural y cultural antes de que sea demasiado tarde.

La comunidad de Ajoicucat está ubicada entre dos ecorregiones: el Chaco Seco y el Chaco Húmedo. Su proximidad con el Pilcomayo la acerca a esta última, pero en el paisaje, la flora y la fauna, prevalecen las características de la primera.

El Chaco Seco es la ecorregión más extensa: abarca más del 72 % del Chaco paraguayo (alrededor de 175.000 km²). En esta región conviven bosques secos que pierden sus hojas en la estación árida, antiguos lechos de ríos transformados en sabanas de espartillo y zonas salitrosas conocidas como saladares. También se encuentran los llamados peladares, terrenos abiertos formados por cauces más recientes, cada uno con su propia identidad natural.

Esta zona alberga una notable variedad de mamíferos, muchos compartidos con otras regiones. Entre los más emblemáticos están el taguá (Catagonus wagneri), un pecarí exclusivo del Chaco, y el tatú bolita (Tolypeutes matacus), capaz de enrollarse como una pelota para protegerse.

Con ocho de las 12 especies de armadillos que existen en América, esta región alberga la mayor diversidad de estos mamíferos acorazados. Además, es hogar de al menos 16 variedades que solo hay en el Chaco y concentra casi todas las aves playeras registradas en el país. La fauna reptil y anfibia también presenta categorías únicas del ecosistema.

Este mosaico natural conforma uno de los últimos refugios de biodiversidad chaqueña, donde cada elemento —desde los saladares hasta las mesetas rocosas— alberga formas de vida adaptadas a condiciones extremas.

Desde tiempos inmemoriales, las comunidades indígenas del Chaco han demostrado ser las más efectivas guardianas de estos ecosistemas. Su conocimiento ancestral, basado en una relación simbiótica con la naturaleza, ha permitido la conservación de especies y paisajes mediante prácticas sostenibles como la rotación de tierras, la caza selectiva y el uso medicinal responsable de la flora.

Numerosos estudios respaldan el papel crucial de los pueblos originarios en la conservación. Investigaciones de la FAO (2021) y el World Resources Institute (2022) demuestran que las tierras indígenas en América Latina tienen tasas de deforestación por lo menos tres veces menores que áreas similares bajo otras formas de gestión.

En el Chaco, específicamente, un estudio publicado en Biological Conservation (2020) sobre 15 comunidades indígenas paraguayas y argentinas reveló que mantienen 30 % más de biomasa forestal y mayor diversidad de mamíferos medianos que propiedades vecinas. Esta eficacia se debe a su sistema de uso rotativo del territorio, conocimiento ecológico tradicional (como el calendario estacional de recolección) y su organización comunitaria para el monitoreo ambiental.

En el Chaco paraguayo, comunidades como Ajoicucat preservan su entorno inmediato: mantienen vivos los patrones migratorios de la fauna y la regeneración natural de los bosques, al actuar como verdaderos corredores biológicos culturales.

La importancia del papel

Actualmente, Mistolar se encuentra en el núcleo central de su espacio de vida ancestral, a unos 13 km del antiguo cauce principal del Pilcomayo y a 11 del actual canal paraguayo de este río, actualmente seco por falta de dragado. Según datos recopilados por Tierra Libre a partir de entrevistas con los ancianos y estudios topográficos, su territorio tradicional abarcaba aproximadamente 314.440 hectáreas. Aunque los nivaclé consiguieron que 28.000 hectáreas quedaran protegidas por un decreto hace más de 35 años, hasta el día de hoy no cuentan con un título oficial.

En 1980 la comunidad hizo su primer reclamo ante el INDI. En 1985, por resolución n.º 386/85 del consejo del entonces IBR y hoy Indert, se habilitó la comunidad. El 29 de agosto de 1988, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (n.º 79/88) con el que se destinaba el inmueble en beneficio de la comunidad ya asentada allí, Mistolar.

Hay que destacar que la comunidad está amparada con claridad en el capítulo 5 de la Constitución Nacional, tanto a nivel de su preexistencia respecto “a la formación y organización del Estado paraguayo” (artículo 62) como a nivel de su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra “en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas particulares de vida” (artículo 64).

Por otro lado, les amparan las disposiciones del convenio n.° 169 de la OIT —uno de los instrumentos más avanzados en la materia, ratificado por ley n.° 234/93—, que establece una serie de protecciones fundamentales para los pueblos indígenas.

Este marco legal obliga al Estado a reconocer y garantizar los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que las comunidades ocupan tradicionalmente, lo que incluye aquellas que utilizan para su subsistencia, aunque no las habiten de manera permanente. Particular atención merecen los pueblos nómadas y agricultores itinerantes, cuyos patrones de uso del territorio requieren consideraciones especiales.

La normativa exige al Gobierno implementar mecanismos concretos para delimitar estos territorios ancestrales y establecer procedimientos jurídicos adecuados que permitan resolver las reivindicaciones indígenas. Más allá del aspecto material, la ley enfatiza la dimensión cultural y espiritual del vínculo entre los pueblos originarios y su tierra, entendida como parte integral de su identidad, por la relación holística que mantienen con su entorno natural.

LA ESCUELA

La Constitución Nacional (art. 77) y la ley 3231/2007 garantizan educación bilingüe para pueblos originarios. Sin embargo, en Mistolar la escuela carece de luz y agua, lo que viola el art. 25 de la ley 1264/98, que exige infraestructura adecuada. Pese a reconocer derechos, el Estado incumple su obligación de proveer enseñanza intercultural en condiciones dignas.

A pesar del compromiso estatal que data del siglo pasado y los compromisos normativos nacionales e internacionales que obligan al Estado paraguayo a otorgar tierras a la población indígena, la comunidad no ha recibido en título ninguna porción. De hecho, estas tierras ya comprometidas a la comunidad fueron en gran parte loteadas y asignadas a sectores privados no indígenas.

“Si consigo ese papel, voy a jubilarme y poder ocuparme de mi casa y mis hijos”, sueña Cecilio. Ese título —prometido por décadas— es la llave para reconstruir el territorio saqueado

Hoy, el Congreso paraguayo tiene la oportunidad de resarcir a esta comunidad, y ya se encuentra en proceso de mesa de trabajo el tratamiento de un marco legal que permita la expropiación y asignación de tierras a título comunal.

“Si consigo ese papel, voy a jubilarme y poder ocuparme de mi casa y mis hijos”, sueña Cecilio. Ese título —prometido por décadas— es la llave para reconstruir el territorio saqueado. La deuda no es solo con Mistolar, sino con el Chaco entero y quienes lo habitan: sin tierra para sus guardianes originarios, este santuario natural será solo otro recuerdo en un mapa polvoriento y desolado.

Este reportaje fue realizado con el apoyo del programa Periodismo por la Acción Climática.

1 Comentario

Crónicas de resistencia del pueblo nivaclé | Pausa

21 de julio de 2025 at 19:52[…] A orillas de la cuenca seca del Pilcomayo, la comunidad de Mistolar lleva adelante modelos de desarrollo sostenible frente al despojo y el cercamiento territorial por parte de sus vecinos. Este reportaje es la tercera entrega de una serie que inició el 29 de junio con la publicación de Ajoicucat, el sueño ancestral de los nivaclé. […]