¿Quién fue Rafael Barrett? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo llegó a Paraguay?

¿Cuáles son los orígenes de su pensamiento filosófico? En esta nota intentaremos

responder estas y similares preguntas, acompañados de Estela Asilvera y otros

representantes de una nueva generación de barretianos: Norma Flores Allende,

William Costa y Raúl Acevedo.

Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de arte: Gabriela García Doldán.

Un escritor prolífico con pluma inigualable y el retrato de una época que no muchos se atrevieron a mirar a los ojos: ese es Rafael Barrett, el español que adoptó a Paraguay como su casa. Aportó su labor de narrador, ensayista y periodista para la difusión de las problemáticas sociales de inicios del siglo XX en este país.

Para comenzar a hablar de él, cuyo nombre era Rafael Ángel Jorge Julián Barrett y Álvarez de Toledo, tenemos que cruzar el charco (imaginariamente). Vio el mundo por primera vez en 1876, a 9265 kilómetros de la tierra que adoptaría y defendería como suya, en Torrelavega, una ciudad española ubicada en Cantabria.

Se dijo que nació en el seno de una adinerada familia hispano-inglesa. Sus padres fueron George Barrett Clarke, proveniente de Coventry (Inglaterra), y María del Carmen Álvarez de Toledo y Toraño, de Villafranca del Bierzo, provincia de León.

Hoy, los 150 años que nos separan de su nacimiento hacen que dilucidar su origen tenga sus desafíos. Numerosas fuentes mencionan que era parte de un entorno “aristocrático”, pero otras acreditan una distancia bastante amplia de los últimos antepasados con títulos nobiliarios. Sin embargo, hay información que acredita su parentesco con un ala mucho más obrera de su familia, del lado de su padre.

Lo cierto es que estaba en una situación privilegiada. Se trasladó a Madrid a temprana edad y allí cursó sus estudios secundarios en un momento en que quienes

lograban alcanzar niveles de educación superior eran mucho menos del 5 % de la población. En 1900 ingresó a la Escuela de Ingeniería de Madrid y, aunque no

terminó la carrera —obtuvo el título de agrimensor—, logró una sólida formación científica y matemática. En España participó de la bohemia madrileña y se vinculó

con escritores de la generación del 98, en particular con Ramiro de Maeztu y Ramón del Valle-Inclán.

En 1902 protagonizó un escándalo que alborotó a la alta sociedad, llegó a la prensa, desembocó en su exilio definitivo y le otorgó toda una vida de fama de dandi. Cuando Rafael solicitó su ingreso al exclusivo Círculo de la Peña de Madrid, la puerta se cerró con un argumento cruel: rumores sobre su homosexualidad. Herido en su reputación, el joven retó a duelo al abogado que había difundido la calumnia, pero el Tribunal de Honor, presidido por Joaquín Fernández de Córdoba y Osma, duque de Arión, rechazó su demanda y lo declaró indigno de batirse como caballero.

La humillación no quedó impune. En la noche del 24 de abril de 1902, Rafael irrumpió en el foyer del Teatro del Circo Parish, donde la élite madrileña disfrutaba de un espectáculo. Vestido de gala, se plantó frente al palco del duque de Arión y le cruzó el rostro con un latigazo. El escándalo terminó en la comisaría, pero no se dio por vencido: exigió un examen médico para demostrar su virilidad. El tribunal,

sin embargo, mantuvo su veredicto y determinó que jamás podría batirse en duelo.

El escritor Ramiro de Maeztu atribuyó la decisión a la ruina económica y el carácter indomable de Rafael. La prensa del 16 de noviembre de ese año lo dio por muerto en San Sebastián, un suicidio, un hito más en una vida marcada por el desencanto. Años después, Valle-Inclán evocaría su figura en sus memorias: «Era un hombre roto por el ansia de claridad y justicia, de esos que solo dejan a su paso enemistad y cólera».

El nuevo comienzo

En octubre de 1903, Rafael dejó atrás Europa y embarcó en Southampton rumbo a América del Sur. Buenos Aires lo recibió con nuevas oportunidades. Allí se convirtió en colaborador de medios influyentes como El Tiempo, Caras y Caretas y El Correo Español. Pero su defensa apasionada de la causa republicana española lo enfrentó con Juan de Urquía, un militar que había combatido en Cuba bajo la bandera de la corona.

Una vez más, Rafael recurrió al duelo como respuesta al deshonor. Una vez más, las puertas se le cerraron y las autoridades invocaron el viejo fallo del tribunal peninsular que lo declaraba indigno de batirse.

Incapaz de aceptar la humillación, repitió el gesto de Madrid: irrumpió en el hotel donde se alojaba Urquía y descargó su furia a bastonazos contra un hombre al que confundió con el militar. El escándalo le costó el apoyo de la Liga Republicana y su nombre desapareció de las páginas de El Correo Español.

Una dirección inesperada

Sin rumbo, aceptó una última misión: el director de El Tiempo lo envió a cubrir la rebelión del general Benigno Ferreira contra el presidente paraguayo Bernardino Caballero. Lo hizo sin ilusiones —“solo para ver si encontraba la bala que lo matara”, escribió—. En octubre de 1904, llegó a Villeta, cuartel general de los insurgentes, donde halló una extraña camaradería entre los intelectuales que apoyaban la revuelta y la tierra que él denominaría su hogar. En Paraguay enterró a España y conoció a Francisca Solana López Maíz (Panchita), una joven de 17 años que pertenecía a una familia acomodada, con quien se casó en 1906. A los 10 meses nació el único hijo del matrimonio, Alejandro Rafael (Alex).

Paraguay fue el escenario donde Barrett produjo una inmensa obra ensayística en artículos periodísticos y dio forma a un pensamiento que definió como anarquismo. Participó de la creación de la tertulia literaria La Colmena con Viriato Díaz-Pérez, que reunió a destacados hombres de letras del país. En 1907 dictó varias conferencias en el Teatro Nacional de Asunción, frente a un nutrido auditorio obrero. La segunda de ellas, titulada La huelga, se publicó en Los Sucesos (Asunción, 3 de enero de 1907) y luego en folleto por la recién creada Federación Obrera

Regional Paraguaya (FORP).

Entre mayo y diciembre de 1908, Rafael Barrett vivió una etapa de intensa actividad política y periodística. Inició sus Conferencias populares para obreros y publicó

en El Diario su demoledora denuncia Lo que son los yerbales paraguayos, que provocó su expulsión del periódico por presiones empresariales. Durante el golpe de Albino Jara en julio de ese año, organizó la asistencia a heridos en las calles de Asunción. En agosto fundó la revista Germinal, donde denunció torturas y abusos, lo que le valió la prisión en octubre. Al ser liberado gracias al cónsul inglés, fue desterrado a Corumbá (Brasil) en noviembre, desde donde viajó a Montevideo (Uruguay). Allí se conectó con círculos intelectuales y comenzó a colaborar con El Liberal, de Belén de Sárraga.

En enero de 1909 sufrió una grave crisis de tuberculosis que lo hospitalizó en Montevideo. Aunque mejoró, los médicos le recomendaron cambiar de clima. En marzo regresó clandestinamente a Paraguay y se instaló en Yabebyry, donde se reunió con su familia y corrigió las pruebas de Moralidades actuales.

En 1910, con la mejora política en Paraguay, volvió a San Bernardino, pero su salud empeoró. En setiembre fue a Francia a tratarse y recibió una despedida apoteósica

en Montevideo, donde su libro había tenido un “éxito loco”. Tras un tratamiento infructuoso con el Dr. Quinton, murió en Arcachon el 17 de diciembre de 1910. Su muerte desató una polémica pública en Uruguay entre la prensa conservadora (El Bien) y liberal (La Razón), lo que consolidó su legado como símbolo de la lucha social.

“Barrett dejó en Paraguay no solo su obra, sino una familia que también marcó la historia del siglo XX”, señala Norma Flores Allende, la escritora salvadoreña de origen paraguayo y argentino. Tras su muerte prematura en 1910, su esposa Panchita López Maíz y su hijo Alex Barrett López se convirtieron en custodios de su legado. Los descendientes —entre ellos escritores y activistas— enfrentaron persecuciones durante dictaduras, pero mantuvieron viva su herencia intelectual. “Es una familia que, como la obra de Rafael, sufrió el ostracismo, pero resistió

desde las sombras”, agrega Flores Allende. Hoy, archivos familiares y testimonios personales siguen revelando facetas desconocidas del autor.

OBRAS PUBLICADAS

1897: Publica en la Revista Contemporánea madrileña un artículo de divulgación científica: El postulado de Euclides (30/05/1897).

1898: Publica Sobre el espesor y la rigidez de la corteza terrestre (28-02-1898) en la misma revista. Son sus dos únicas notas en España de las que hasta ahora se tenga noticia.

1904: Escribe en El Correo Español de Buenos Aires y actuó como secretario de la Liga Republicana española en esa ciudad.

1905: Escribe regularmente en El Diario de Asunción. Comienza a trabajar en el Departamento de Ingenieros y en el Ferrocarril.

1906: Su labor periodística se va incrementando progresivamente. Escribe para Los Sucesos, La Tarde, Alón, El Paraguay y El Cívico. Al mismo tiempo, sus escritos se van acercando a los problemas sociales con profunda visión crítica.

1908: En junio publica en El Diario el suelto Lo que son los yerbales paraguayos como denuncia de la situación de esclavitud a que son sometidos los mensúes (peones yerbateros) en el Alto Paraná. La presión de las empresas yerbateras consigue su remoción de los siguientes números del periódico.

1909: Su libro Moralidades actuales tiene un gran éxito

Fardo guýpe

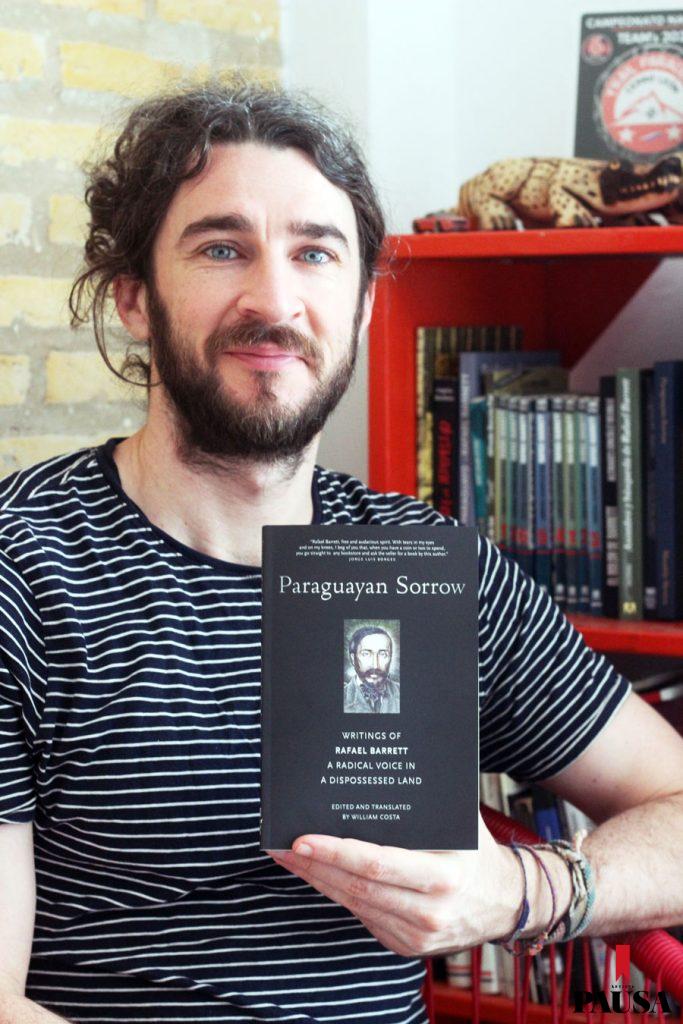

Cuando William Costa llegó a Paraguay en 2017, no imaginaba que terminaría obsesionado con Rafael Barrett, el pensador paraguayo-español que a principios del siglo XX denunció la explotación en los yerbales y desafió a la élite con su pluma incendiaria. “Me lo mencionaban como una leyenda, pero en inglés no había casi nada sobre él”, cuenta este investigador británico.

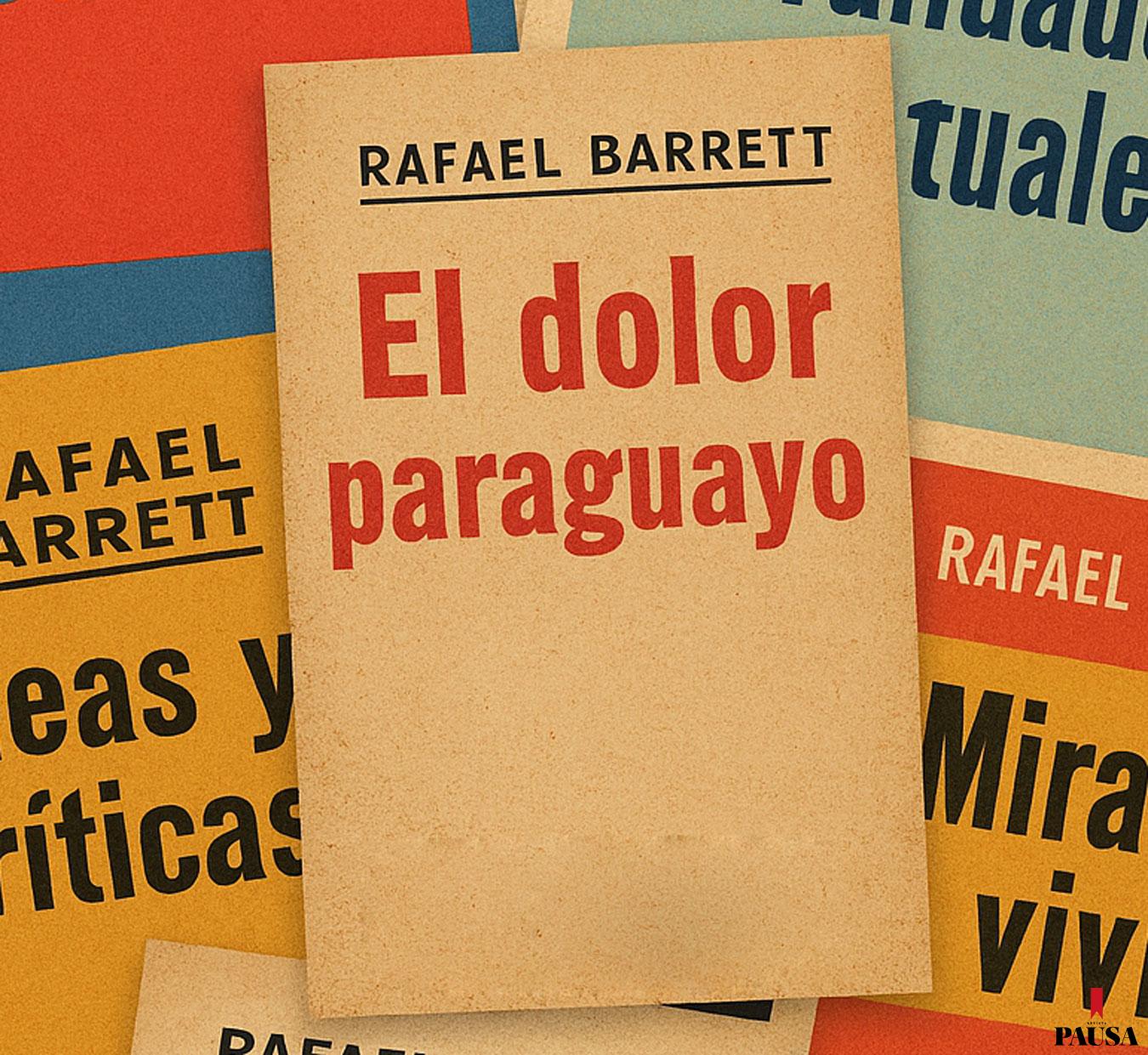

El resultado de esa obsesión es Paraguayan Sorrow: Writings of Rafael Barrett, A Radical Voice in a Dispossessed Land (Monthly Review Press, 2024), la primera traducción al inglés de El dolor paraguayo, obra clave en la que Barrett expone la crueldad del sistema latifundista y los inicios del monocultivo. El proyecto nació casi por casualidad: “En 2021 escribí un artículo sobre la yerba mate agroecológica y cité a Barrett. Un amigo preguntó si existía una versión en inglés… y descubrí que no”.

El proyecto inició motu proprio. Una vez terminado, consiguió una editorial para publicarlo y le solicitaron una introducción que contextualizara al autor. Ese fue el inicio de Fabricante de ideas, una aproximación a la vida y obra de Rafael Barrett, que fue lanzado como prólogo de la edición inglesa y también está disponible en castellano, editado por la firma paraguaya Arandurã. El proceso no fue fácil. Optó por mantener incluso pasajes problemáticos, como las descripciones racistas, con notas explicativas: “No busqué cambiar esos términos porque quería mostrar cómo él era, como figura histórica, literaria, y también para dar un atisbo de la época”.

¿Por qué traducir a Barrett hoy? Costa enumera varias razones: “Su crítica a la concentración de tierras sigue vigente en América Latina”, afirma. Mucho del análisis barretiano de inicios del siglo XX es una mirada a un despojo que se profundizó con los años y causó estragos en comunidades vulnerables.

En Paraguay hoy vivimos situaciones graves, por lo que su pensamiento sigue vigente. “Barrett hablaba de entregarse al mundo, de volcar la energía en el activismo y la obra por los demás. Ese altruismo puede inspirarnos frente a los problemas actuales, como la defensa de los derechos humanos”, cuenta.

“Lo más interesante es su búsqueda de espacios de lucha más allá de los partidos políticos. Él, como intelectual, se involucró en lo sindical, pero evitó las estructuras partidarias. Eso nos recuerda que hay múltiples formas de militar”, reivindica Costa.

Su activismo en los yerbales es emblemático: se unió a la campaña internacional contra las empresas explotadoras y denunció con nombres y apellidos a los responsables, incluidos expresidentes. Esto muestra el valor político de la labor periodística y que el cambio puede gestarse desde diversos ámbitos, como sindicatos, medios o, incluso, el espacio doméstico.

El libro ya genera eco: obtuvo importantes menciones en el círculo de los traductores en Estados Unidos y fue elogiado por distintos medios. Pero Costa mira más allá: “Ojalá esto abra puertas para traducir a autores paraguayos actuales. Hay voces jóvenes que merecen ser escuchadas”.

En palabras del autor, publicadas en Fabricante de ideas: “Que la obra de Barrett siga inspirando las luchas contra todas las formas de opresión en Paraguay —para

un fin al dolor paraguayo—, América Latina y el mundo, y que su llamamiento a la acción llegue a nuevos lectores y lectoras”. Costa sonríe: “Barrett decía que la revolución empieza en lo cotidiano”. Quizá traducirlo sea su forma de empuñar el machete.

PUBLICACIONES PÓSTUMAS

De sus muchas obras, varias publicadas póstumamente, destacan en particular El dolor paraguayo (1909), Lo que son los yerbales (1910), Cuentos breves (1911), Al margen: Estudios literarios (1912), Diálogos, conversaciones y otros escritos (1918).

Sus Obras completas se publicaron en Buenos Aires en 1943. En 1990 salieron en cuatro volúmenes en Asunción, editados por Francisco Corral y Miguel Ángel Fernández. En 1967 el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social de Uruguay lanzó Rafael Barrett. Cartas íntimas, con notas de su viuda Francisca López Maíz de Barrett.

El pensamiento filosófico de Barrett

“Últimamente estoy trabajando en uno de los proyectos filosóficos inconclusos de Barrett, que yo llamo ‘Los espectros’”, explica el filósofo y doctorando Raúl Acevedo al detallar su investigación actual. Se refiere a ideas que aparecen como gérmenes en la obra barretiana, pero que nunca se materializaron: “Un ejemplo clave es una carta a Panchita donde él menciona su intención de escribir un libro de filosofía paralelo a El dolor paraguayo. Por razones políticas, este último se publicó en Argentina, pero el otro quedó en el tintero”.

Su trabajo académico profundiza en la relación entre Barrett y la técnica. “Mi tesis de maestría analiza esta conexión, mientras que la doctoral la contrasta con la filosofía europea de Heidegger y Ortega y Gasset”, señala. Además, también aplica el análisis del pensamiento barretiano a problemas actuales: “Quiero rescatar sus ideas para pensar el siglo XXI, especialmente en ecología, lo social-histórico y la técnica. Esto lo discuto mucho con otros colegas desde miradas literarias y filosóficas”.

Sobre sus bases filosóficas, Acevedo es claro: “Partamos de lo biográfico: pertenece a la ‘juventud del 98’ española, con el influjo de Nietzsche y un individualismo cercano a Stirner”. No lo saca de la galera, ambos autores son citados en la bibliografía del ensayista. Luego, “su pensamiento giró hacia lo social, con lecturas de Bakunin, Kropotkin y el anarquismo cristiano de Tolstói. Hay rastros de Schopenhauer y Bergson también. Era un humanista: El dolor paraguayo es una oda al sufrimiento humano. Pero en sus cartas íntimas vemos su vulnerabilidad, su preocupación por familiares, amigos e incluso su perro. Ahí aparece un Barrett más auténtico”.

La contradicción en su visión del progreso es notable. “¡Exacto!”, exclama Acevedo, y acota: “En algunos textos, Barrett anticipa distopías tecnológicas como Terminator,

pero en otros ve la técnica como liberación. Francisco Corral habla de ‘progreso técnico’ versus ‘moral’, pero Rafael es asistemático: a veces cree en el avance, a veces lo niega. Esa ambigüedad lo hace fascinante».

Sobre su legado, el investigador destaca: “En Paraguay resurge en figuras como Juan Santiago Dávalos (durante el estronismo), Benjamín Arditi (en la transición) y Charles

Quevedo (en el siglo XXI)”. Pero su influencia trasciende las letras y la filosofía: porque también la encontramos en movimientos sociales. “Barrett no solo influyó en la izquierda, su espíritu está en gente común que resiste desde las sombras”, afirma.

Para el futuro, Acevedo planea un libro sobre Rafael y la literatura “menor” (un concepto de Deleuze y Guattari) para tensionar narrativas tradicionales sobre Paraguay, además de artículos sobre su relación con la tecnología. Cierra con una reflexión: “Barrett es un autor para releer con contradicciones y todo. Su humanismo y crítica a la técnica siguen vigentes”.

RECOMENDACIONES PARA NUEVOS LECTORES

La escritora Norma Flores Allende sugiere tres obras esenciales:

El dolor paraguayo: “Ahí está Lo que son los yerbales, un ejemplo de periodismo literario”.

Moralidades actuales: “Para entender su crítica social”.

Cartas íntimas: “Muestran al Barrett humano, no solo al intelectual”.

La Ruta Barrett

“Encontré en Barrett una voz potente, actual, que me hablaba a mí en ese momento», confiesa Norma Flores Allende, periodista, literata y gestora cultural, al recordar su primer acercamiento al pensador hispano-paraguayo. “Él le habla también a muchos periodistas y escritores jóvenes sobre cuál debe ser su posicionamiento, su compromiso ético como personas que quieren trabajar con la palabra”.

Para Flores Allende, su figura opera como faro intelectual. “Cuando estudiaba periodismo, en otro contexto, me impactó Rodolfo Walsh. Y aunque Barrett es muy anterior y marginalizado, ha tenido una importancia fundamental que es comparable”, dice.

“Es un ícono similar a Walsh o Martí”, afirma Norma, “su rebeldía, su mirada crítica, son necesarias hoy. Redescubrirlo es una obligación si queremos sacudir las cosas”. “Es un pilar fundamental para pensar el Paraguay y América Latina”, cierra con convicción y destaca cómo, gracias al trabajo de personas como Miguel Ángel Fernández en los últimos años, resurgió el interés por su obra.

Con crudeza analiza la relación del autor con Paraguay: “Fue un amor no correspondido. Barrett dio mucho al Paraguay, pero Paraguay no lo quiso a él. En Uruguay sí tuvo reconocimiento; aquí recibió ostracismo”. Sin embargo, celebra que “finalmente se está haciendo justicia después de más de un siglo”.

Este reconocimiento llegó con la creación de la Ruta histórica, literaria y cultural Rafael Barrett: “El proyecto nació de una convocatoria abierta por Estela Asilvera. Respondimos artistas, comunicadores y gestores culturales. Organizamos lecturas, encuentros y difusión en redes. Participaron desde la actriz Ana Ivanova hasta ilustradores y traductores. Fue una explosión: grafitis, pinturas, charlas”, cuenta.

Estela Asilvera describe la Ruta Barrett como pedagogía territorial. Y hacia su encuentro nos dirigimos para conocer más detalles sobre la iniciativa que ella misma inició. “En 2019, una niña de Yabebyry recitó un monólogo sobre Barrett. Eso me inspiró”, relata Asilvera. Dos frases fueron su guía: la del mismo autor (“aquí en Paraguay me volví un hombre bueno”) y la de Roa Bastos (“él nos enseñó a escribir”).

Las siete ciudades elegidas (Villeta, Asunción, Areguá, San Bernardino, Yabebyry, Hernandarias y Ciudad del Este) corresponden a lugares donde Barrett vivió, trabajó

o denunció injusticias. Por ejemplo, en Yabebyry pasó ocho meses por su salud; en Hernandarias escribió sobre los mensúes.

El objetivo además tenía una impronta fuertemente educativa y fue parte de un programa del Ministerio de Educación y Culto, también bajo la responsabilidad de Asilvera. Para acercar su obra a jóvenes, propusieron distintas estrategias. En la materia de Castellano, el análisis de textos y concursos literarios; en Historia, investigar contextos locales; en Arte, teatro, murales (como los creados por el

colectivo Colores de la Chacarita) y esculturas (como la de Juan Pistilli en Asunción).

Desde 2022 se inauguraron hitos en todas las ciudades: el Museo El Mensú en Ciudad del Este, señalética en Areguá y murales en San Bernardino. “El proyecto superó lo escrito: las comunidades lo hicieron suyo y trabajaron mucho más de lo que se imaginó”, celebra Asilvera. Los obstáculos: seguimiento presencial y falta de fondos.

La Ruta Barrett, como se la conoce, sigue su camino desde los territorios focalizados, unos más desarrollados que otros, con el ritmo propio de las comunidades. “El proyecto pertenece al pueblo, está a disposición de quienes lo quieran desarrollar. Es más, otros territorios lo han utilizado como norte o guía para elaborar nuevas rutas literarias en Paraguay”, afirma su autora. En el país hay varias en pleno desarrollo: la de Roa Bastos en Iturbe, la de Rubén Bareiro Saguier en Villeta, las de Clotilde Bordón e Indalecio Cardozo en el departamento de Guairá, y

la de Elsa Wiezell en Asunción.

En el marco de la Ruta Barrett, un cineasta de Yabebyry desarrolló un guión sobre el autor y, actualmente, Estela se aboca a la financiación del proyecto, que reivindica una figura histórica profundamente paraguaya. “Sus denuncias sobre explotación siguen válidas. Hoy no son yerbales, pero hay nuevas esclavitudes”, asegura.

“¿Es feliz la gente al hacer lo que le gusta?”, reflexiona al final. Y responde: “Se realizó 80 veces más de lo que se escribió en el proyecto, y eso pasa cuando el

territorio se apropia de la actividad y la multiplica en diferentes áreas. Llevaría a cabo una y mil veces este tipo de cosas donde, desde el aprender haciendo, se

crece como individuo, como comunidad y como país”. Y finaliza con esta cita de Barrett: “Escudriñad bajo la selva: descubriréis un fardo que camina. Mirad bajo el

fardo: descubriréis una criatura agobiada en que se van borrando los rasgos de su especie. Aquello no es ya un hombre; es todavía un peón yerbatero”.

Sin Comentarios