¿Qué hacer cuando el archivo arde?

Alegría González transforma elementos del Archivo del Terror en una obra escénica que desafía las narrativas oficiales. Con gestos mínimos, luces y sombras, explora lo que el filósofo Georges Didi-Huberman llama “lo horadado” de los registros: esos huecos donde la memoria persiste entre cenizas. Una reflexión artística sobre la fragilidad de la historia y la violencia que aún quema.

El texto El archivo arde del historiador de arte y ensayista francés Georges Didi-Huberman es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la memoria, la destrucción y la reconstrucción de la historia a través de imágenes y documentos. Y cada vez que se toca esta temática, sus reflexiones vuelven a tener relevancia.

Por un lado, el ensayo cuestiona cómo los textos e imágenes llegan a nosotros a pesar de la destrucción sistemática, premeditada o no (como incendios de bibliotecas o censuras). Esto hace que, como dice el autor, el archivo, en sí mismo, sea su “ser horadado”. No se encuentra completo: está lleno de huecos, censuras y ausencias causadas por la violencia histórica. Estos “agujeros” son tanto físicos —en términos de documentos destruidos— como simbólicos —silencios impuestos—.

Lo decía Walter Benjamin: “La barbarie se esconde en el concepto mismo de la cultura”, lo que sugiere, quizás, que cada documento cultural es también un testimonio de la violencia, de la eliminación sistemática del archivo. Las imágenes, como los registros, son frágiles y están sujetas a destrucción.

Sin embargo, las que sobreviven adquieren un valor testimonial único. Esta es la premisa que rodea el trabajo de Archivos de Sentimiento, la exploración de la artista visual Alegría González sobre los Archivos del Terror que hoy toma otra forma, pero de eso te vamos a contar en unas líneas.

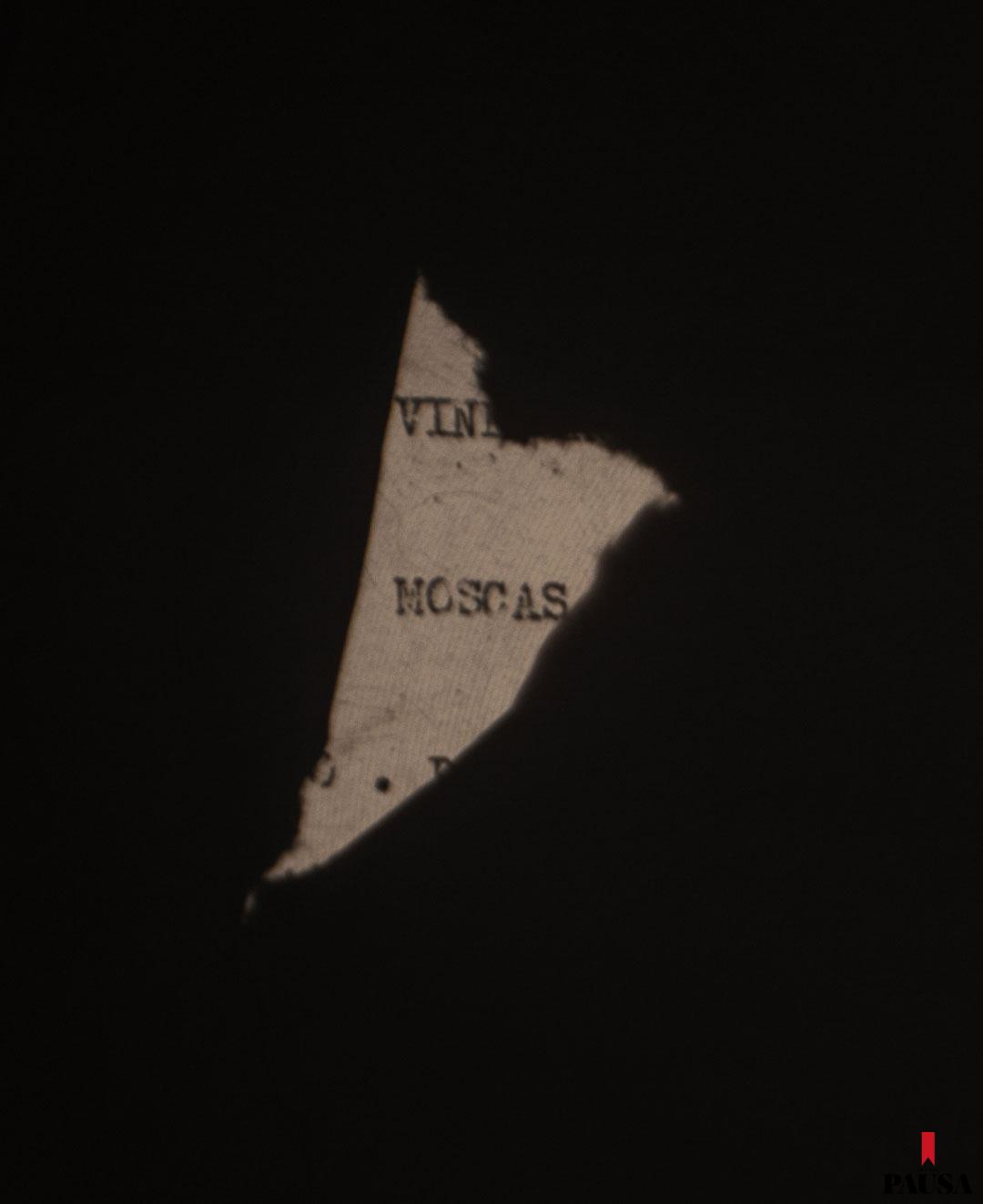

Archivos de Sentimiento inició a principios de 2019 cuando, motivada por una búsqueda de respuestas personal, Alegría se acercó al Archivo del Terror. Allí se encontró con una serie de materiales que se salían de esa “estética o gramática predeterminada propia de esos registros”. Entre los documentos de lenguaje policial, encontró poemas y cartas, en su mayoría anónimos, que están ahí actualmente y que no necesariamente cumplen con un orden. “Los materiales íntimos me parecían sumamente bellos, era evidente que no se trataba de una producción de la Policía Nacional, sino de algo incautado… ¿Para qué? Quién sabe. Las posibles explicaciones sobre por qué están hoy allí se vuelven hipotéticas, casi ficticias”, cuenta.

Desde la Policía Nacional de la dictadura, plantea Alegría, hay un movimiento de este archivo: incautar un material, neutralizarlo y hacerlo un asunto administrativo.

“Nunca le di una funcionalidad muy clara, de ‘esto es para o esto es por’… Cualquiera podía sensibilizarse, sorprenderse, vislumbrarse, sentir que algo se le revelaba cuando se comentaba dónde se encontró este material”

A lo largo de los años, la artista tuvo que trabajar con distintas metodologías para seguir encontrando estos materiales. Ella no busca acercarse desde la historicidad, que muchas veces es planteada con un principio y un fin, y no como un continuum que fue la profundización de un modelo de país que hoy alcanza su auge. “Me gustaría ir más allá del término ‘archivos de la dictadura’, porque esa etiqueta a veces implica un ciclo cerrado, y hoy vemos que muchas de esas metodologías persisten. ¿Realmente terminaron?”, plantea la artista.

“Se vuelve un poco complejo darle un sentido de unidad a esa historia, y este material creaba un circuito muy directo y potable para abordarlo”, identifica. Y analiza: “No me era necesario ser parte de esa binariedad víctima/victimario para sentirme parte y que pueda involucrarme en eso, sensibilizarme”.

Por otro lado, no responde a un tiempo en específico. “Me pude poner al día con el presente en el momento en el que estaba leyendo eso”, comparte la artista. A lo largo de los años, este corpus ha pasado por diferentes formatos, pero Alegría identifica que la práctica artística ha sido la más amigable para eso. Otra de las características es que el proyecto no tiene un carácter conclusivo.

“Nunca le di una funcionalidad muy clara, de ‘esto es para o esto es por’… Cualquiera podía sensibilizarse, sorprenderse, vislumbrarse, sentir que algo se le revelaba cuando se comentaba dónde se encontró este material”, desarrolla Alegría. Al ser enfrentado un público, de pronto el archivo cobraba relevancia con la temática que aborda el corpus de textos, a veces con algo personal y otras con números, datos.

“A lo largo de estos años, al narrar esta historia podemos ver los datos que se repiten, a qué sentimientos se asocian; por supuesto, vamos a seguir validando y buscando justicia, no debe quedar impune, pero de pronto ya no se problematiza tanto o no logra sensibilizar”, afirma. Entonces, la alternativa es cambiar de estrategias.

La propuesta escénica

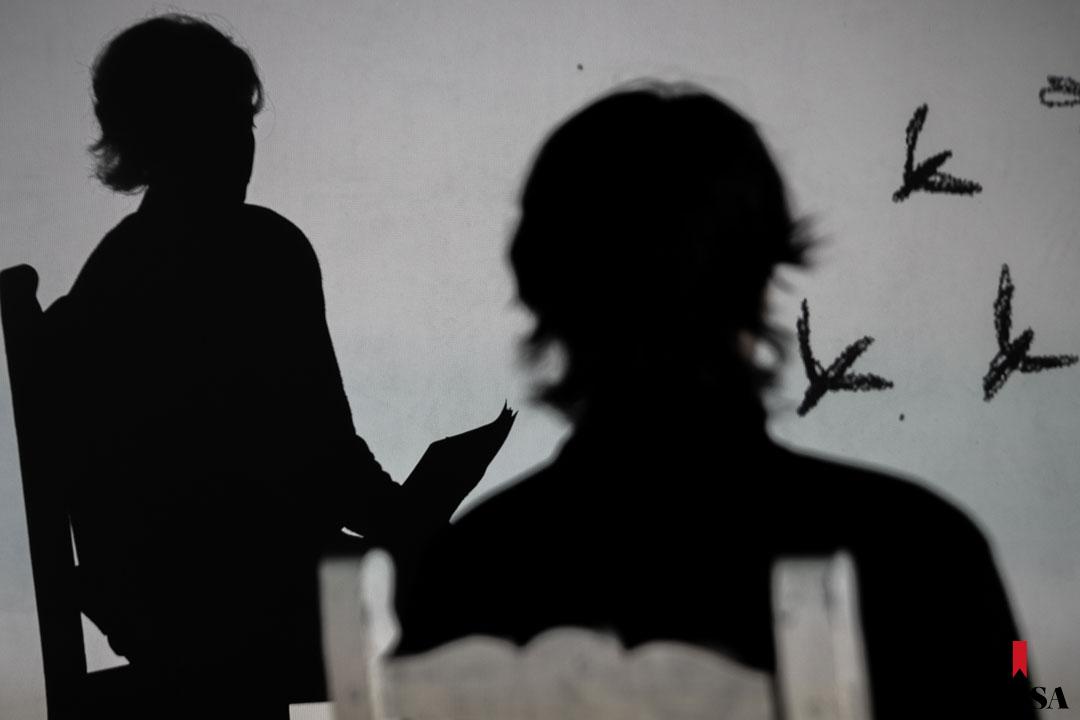

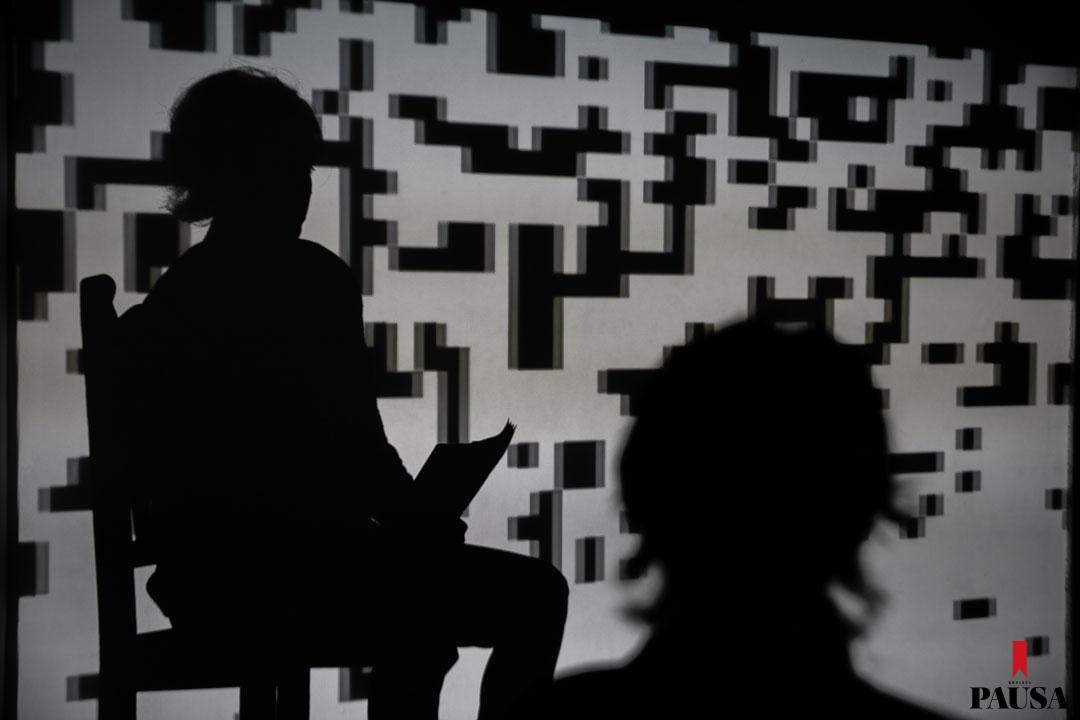

Ese fue el inicio de La noche en común – Solo de performance sobre los Archivos del Terror, propuesta escénica que combina visuales abstractos y referenciales sobre los citados registros con acciones operativas y gestos plásticos de la intérprete, para cuestionar las formas de medición y abrir poéticas que interrumpan las narrativas convencionales.

La performance interroga las referencias convencionales que habitan en las clasificaciones de los Archivos del Terror, así como las dimensiones físicas y afectivas de sus capturas. No representa: opera en un espacio analítico que se despliega desde la memoria hacia fuera de sus márgenes.

El acercamiento inició cuando Alegría invitó a Brune (Vena Rota) a conocer los Archivos del Terror en el Museo de la Justicia. “El acercamiento fue desde lo táctil, de explorar el material y leerlo sin tener claro qué buscar. Era dialogar con el espacio, no solamente desde los materiales mismos, sino con el espacio en sí. Su luz, su ventilación, la mesa en el medio…”, recuerda. La exploración surgió desde la curiosidad y esta guió todo el proceso.

“Más que contar el resultado o desarrollar preguntas a través de la obra, nos interesaba ensayar respondiendo ahí, de qué manera vamos a intentar contestar estas preguntas”

La noche en común arrancó en Buenos Aires, con Alegría y Brune. Él le presentó la idea a Viviana Iasparra, que tomó el rol de asesora artística en el proceso. “Ahí empezamos con ensayos que ya no tenían nada que ver con el archivo, sino conmigo y una puesta en donde debía entrenar un cuerpo para estar en escena, gesticular con precisión estos elementos que quiero integrar en la obra”, cuenta.

Así, el cuerpo se volvió una nueva herramienta de exploración y representación del archivo. La idea, bajo la asesoría de Viviana y Brune, fue la de llevar todo al mínimo: el mínimo gesto, el mínimo movimiento. “Más que contar el resultado o desarrollar preguntas a través de la obra, nos interesaba ensayar respondiendo ahí, de qué manera vamos a intentar contestar estas preguntas”, elabora.

Los Archivos del Terror tienen una precisión muy interesante: se sabe cuánto miden y sus elementos están codificados. En el proceso de investigación surgieron distintos elementos, como una mancha, la mosca, los pájaros… “Estas cosas, que parecieran no pertenecer a la naturaleza del Archivo del Terror, al final se integran. Y ese es el jaque que nosotros le hicimos al material”, revela Alegría.

LA NOCHE EN COMÚN

Las funciones serán el 21, 22, 28 y 29 de agosto, a las 19.30, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar y Espinoza 310 c/ Artigas, Asunción). El costo de las entradas anticipadas es de G. 50.000 y se pueden adquirir por WhatsApp al (0987) 437-068 y en Instagram a través de

@vena.rota

Narrar desde el borde

Didi-Huberman subraya que los archivos están siempre incompletos, marcados por destrucciones (censuras, autos de fe, violencia). La noche en común opera en los “bordes” del Archivo del Terror, explora lo que “escapa al orden medible” (justo lo que el filósofo llama “lo horadado” del archivo).

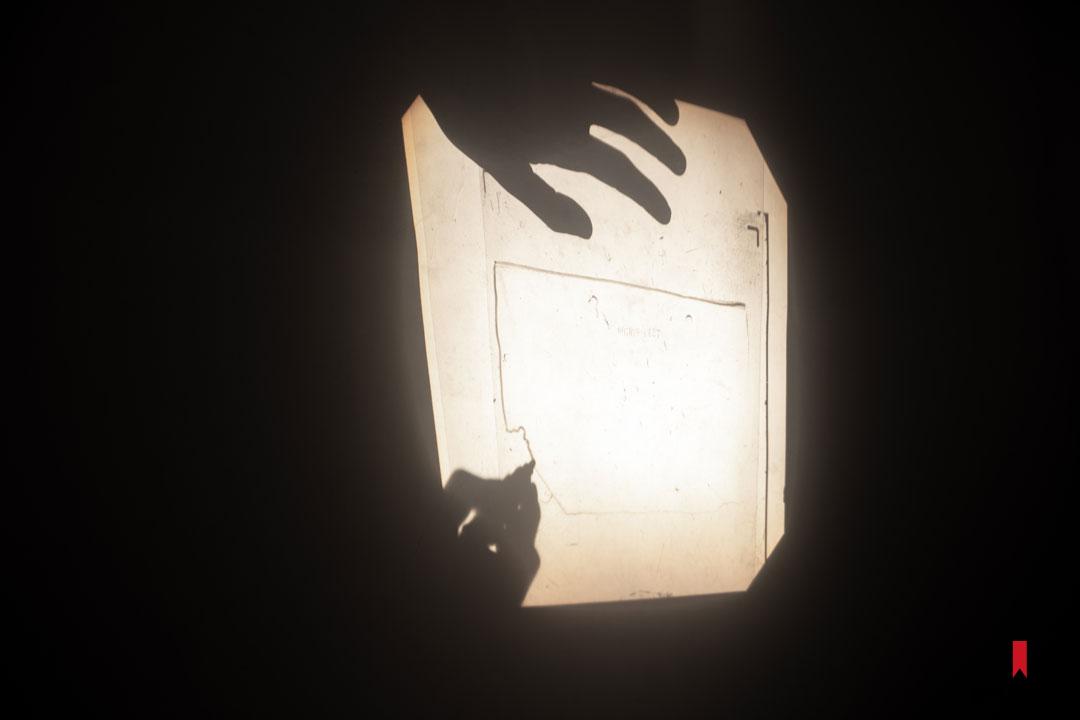

A través de cuerpo, objetos, luces, sombras y video, se construye una experiencia reflexiva y performativa. Se investiga en los bordes y en las capas del archivo, en aquello que permanece entre líneas y formas, en lo que escapa al orden medible.

¿Qué sucede cuando lo oculto, lo archivado, se tensa mediante operaciones perceptivas y sensibles? Para Didi-Huberman, la imagen «arde» porque es frágil, pero persiste. La performance trabaja con esa paradoja: usa materiales efímeros (luces, sombras, gestos) para hablar de lo que casi fue destruido, pero aún quema.

El llamado final de Didi-Huberman es a “soplar cuidadosamente en la ceniza” para reactivar la memoria. La noche en común hace eso: invita al público a percibir lo oculto, a sentir el calor residual de lo archivado.

FICHA TÉCNICA

La obra es una coproducción de Archivos de Sentimiento y Vena Rota, con el solo performático de Alegría González (directora e intérprete), desarrollado entre Asunción y Buenos Aires. La producción y dirección escénica estuvieron a cargo de Brune Comas, de Vena Rota. La asesoría artística recayó en manos de Viviana Iasparra, coreógrafa e investigadora de La Otra Compañía de Baile. Las visuales en video son de Lucas Olivares (Argentina) y la asistencia de producción, de Liz Haedo. El equipo se completa con Tere Fernández en operación sonora, Cristian Palacios en fotografía y Manuel Portillo en prensa.

Fue realizada con apoyo de Fondos de Cultura 2025 de la Secretaría Nacional de Cultura, el Fondo Municipal de Artes Escénicas, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, Prince Claus Fund, Espacio Crudo y La Otra Compañía de Baile (Argentina).

Sin Comentarios