Avañe’ẽ oikove ha oikovéta

Quizás no lo notes, pero es difícil pasar un día entero —o incluso una hora completa— sin que alguna palabra en guaraní se deslice en la conversación. El habla de nuestras abuelas, el avañe’ẽ desplazado y castigado durante tantas décadas está vivo en las calles como ningún otro idioma de raíces indígenas. Pero, ¿por qué? Desde las aulas, la literatura y la traducción, reunimos a estudiosos y referentes del tema para profundizar en las razones por las que hoy esta lengua se mantiene vigente más allá de un vacío grito pseudopatriótico.

Por Belén Cuevas Trinidad. Collage de tapa: Cecilia Páez. Dirección de arte: Gabriela García Doldán. Retratos: Fernando Franceschelli.

De los 7000 idiomas que existen en el mundo, vivimos en un país que usa diariamente dos códigos oficiales en casi todo su territorio. En este dúo lingüístico, uno de ellos tiene la particularidad de ser una lengua indígena hablada por no indígenas. El caso del guaraní es diferente del quechua o el aimara por esta misma razón.

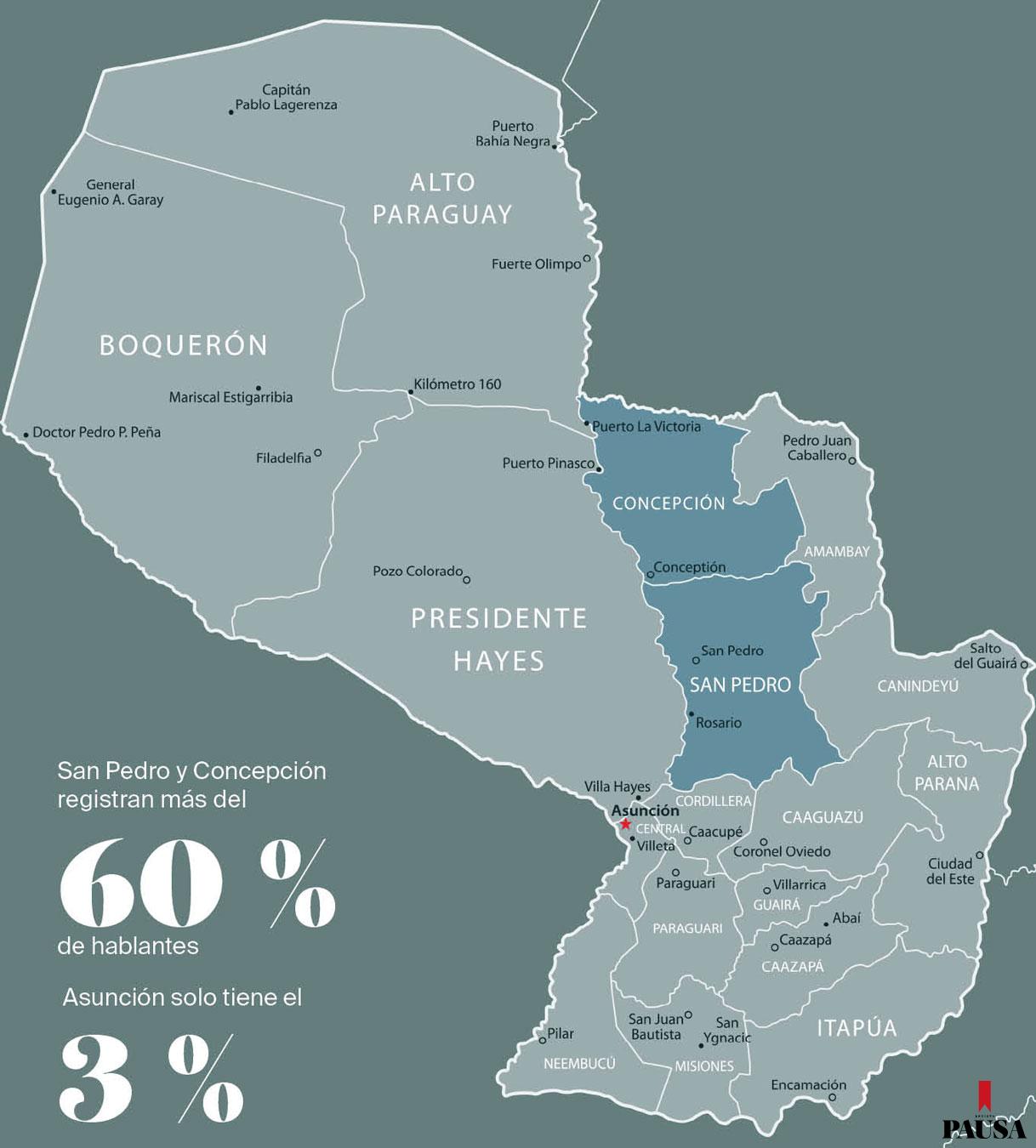

Reiko ramo Paraguaýpe (Asunción-pe) ikatu reimo’ã ndojepuruvéi avañe’ẽ. Ág̃a katu ndaha’éi peicha: Paraguái ndopái Paraguaýpe. De hecho, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, de la Encuesta Permanente de Hogares 2024, muestran que el 30 % de la población habla principalmente guaraní, mientras otro 39 % combina las dos lenguas. Además, hay diferencias notables por departamento: mientras San Pedro y Concepción registran más del 60 % de hablantes, Asunción solo tiene el 3 %.

Avañe’ẽ rape ko’ág̃a peve

Aunque el guaraní siga tan vivo como nos muestran los números, referirnos a su historia es recordar los intentos de silenciamiento que sufrió. Luego del final de la Guerra contra la Triple Alianza, un decreto del Triunvirato provisorio de 1870 prohibió a los maestros hablar esta lengua en las aulas.

Sin embargo, la persecución que se desencadenó entonces no fue mayor que la resistencia de los hablantes. Pese a que se había sembrado la duda de si hablarlo era “motivo de atraso cultural”, personajes como Rafael Barrett lo defendían con fuerza. Él mismo, en su libro El dolor paraguayo (1909), le dedica un ensayo donde vaticina: “Contrariamente a lo que los enemigos del guaraní suponen, juzgo que el manejo simultáneo de ambos idiomas robustecerá y flexibilizará el entendimiento”.

Sin embargo, para llegar a usar y aprender libremente este idioma todavía existía un camino largo. Recién con la Constitución de 1967 el guaraní quedó reconocido con el estatus de Lengua Nacional, en el artículo 5.

David Galeano, fundador y director del Ateneo de la Lengua Guaraní, explica que, años antes de su oficialización a nivel estatal, ya comenzaron los intentos de difundirlo desde las academias. “La enseñanza comenzó oficialmente en las universidades, no en las escuelas. En 1944, en la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, se creó la primera cátedra de Guaraní, a cargo del Dr. Reinaldo Decoud Larrosa”, recuerda.

Tuvieron que pasar los años y los gobiernos para que, luego de la promulgación de la Constitución de 1992, el guaraní se reconociera también como lengua oficial y se lo incluyera en la reforma educativa. Eso significó que comenzaría a enseñarse desde el primer grado.

Aunque este fue un paso decisivo 30 años atrás, existen posturas críticas hacia los métodos de enseñanza tradicionales. “Ya entonces se estaba gestando un modelo complicado de concretar —entre algunos hispanohablantes de la capital—, pues surgía una seguidilla de comentarios acerca de lo mucho que costaba aprender el guaraní”, menciona Galeano. Su deseo es direccionar la enseñanza hacia un modelo más lúdico, divertido y entretenido, sin palabras rebuscadas, uno que utilice vocablos que el niño y la niña necesitarán usar en su contexto.

Su método se inclina por enseñar una lista de los verbos y adjetivos más utilizados e incorporarlos a dinámicas dentro y fuera de la clase, como caminatas, juegos tradicionales, campamentos de lengua, etcétera. “Al terminar el primer ciclo, con 100 palabras aprendidas al año, el niño y la niña llegarían a 350 vocablos de uso cotidiano y, con eso, se pueden manejar perfectamente bien. Así, dejamos las complicaciones gramaticales para cursos más avanzados”, propone.

Agrega que la idea siempre debe ser priorizar la comunicación sencilla de ideas: “Lo que se suele hacer es poner pakova pire en los exámenes. Las pruebas muestran algo de los conocimientos, pero en realidad la experiencia diaria es la que nos va a decir si el alumno aprendió o no. A veces, parece que se buscan los temas más complicados y no que el niño demuestre lo que ya sabe”.

“Las pruebas muestran algo de los conocimientos, pero en realidad la experiencia diaria es la que nos va a decir si el alumno aprendió o no”

David Galeano, fundador y director del Ateneo de la Lengua Guaraní

Mba’éicha avañe’ẽ ojepytaso

Cuando hablamos de que es el idioma de la resistencia, no solo nos referimos a la manera en que avivó los ánimos de los combatientes de la Guerra del Chaco. También se trata de que, aunque vivimos en un momento hostil para las lenguas indígenas a nivel regional, el guaraní paraguayo no solo vive, sino que atrae cada vez más interés.

Desde hace varios años, organizaciones como el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe denuncian que existe más de un 40 % de idiomas originarios en peligro de silenciamiento. Al decir de la lingüista y docente investigadora Delicia Villagra-Batoux, condecorada por la Embajada de Francia: “Una lengua muere cuando su cultura es avasallada por otra o cuando ya no acompaña o representa las inquietudes de un pueblo. El guaraní paraguayo, por razones sociohistóricas, se convirtió en la representación de la sociedad mestiza del país y construye la identidad nacional paraguaya hasta hoy”.

La primera razón que menciona la lingüista es que el avañe’ẽ de los carios, hablado en toda la bahía de Asunción, fue el que entró en contacto con los conquistadores y colonizadores para establecer comunicación. “Sobre todo, fue utilizado para la colonización y, además, fue registrado de manera escrita en las misiones jesuíticas. Allí se normalizó. ¿Qué quiere decir eso? Obtuvo su gramática, su diccionario y comenzó a usarse para propagar, primeramente la religión, pero también otros textos de carácter no religioso”, explica.

“El guaraní se toleraba o se atacaba según las coyunturas, pero no hay dudas de que se fue convirtiendo en una práctica de oralidad. Cuando un código se transmite de generación en generación y es aceptado por la comunidad como lengua de la expresión de sus sentimientos más íntimos, es porque tiene poderosas raíces en sus hablantes y muy difícilmente va a desaparecer”, reflexiona.

Para ella, la discriminación hacia los guaraníhablantes, hoy, ya no es una amenaza decisiva. Al contrario, existen otros peligros disfrazados. Como, en primer lugar, el discurso fetichizante, ese aichejaranguismo del que tanto solemos hablar. “Cuando el ideal es consumir y consumir, o construirse un bienestar propio, individual, sin tener en cuenta lo colectivo, la lengua se convierte en un objeto folclórico, en algo que se quiere vender y no en un código que sirve para la construcción de la sociedad. La lengua necesita ser usada como instrumento para difundir conocimientos”, opina.

El otro punto es la falta de un Estado que se comunique de manera equitativa en sus dos idiomas. “Las medidas jurídicas siempre son un paso mayor para que la lengua sea apuntalada y tenga prestigio en la sociedad. Aquí, las leyes de protección son muy admirables, pero creo que en el caso del guaraní, no estamos todavía en esa etapa. El Estado aún no funciona de manera bilingüe. No hay una política firme y coherente que cree las condiciones para que sea realmente usado como medio de comunicación de todas las manifestaciones de vida del paraguayo”, apunta.

“El Estado aún no funciona de manera bilingüe. No hay una política firme y coherente que cree las condiciones para que [el guaraní] sea realmente usado como medio de comunicación de todas las manifestaciones de vida del paraguayo”

Delicia Villagra-Batoux, lingüista y docente investigadora.

Ambue resa guive

Georgina González es docente de guaraní, se desempeña como directora del Departamento de Bilingüismo y Sociolingüística de la Academia de la Lengua Guaraní y también se encuentra en el Departamento de Promoción y Protección de la Diversidad Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Desde su punto de vista, la creación y difusión de contenido digital en este idioma disminuyó en cierta medida la brecha lingüística.

“En el aula, las herramientas virtuales me sirvieron para hacer frente a la diglosia y, en particular, a aquellos alumnos que pensaban que era ‘guaraní nomás’. Hace tiempo, dentro de la clase, comencé a hacer que mis estudiantes se comuniquen con institutos de Alemania que están estudiando nuestro idioma, como la Universidad de Mainz, donde está el investigador Wolf Lusting, que tiene una cátedra de Avañe’ẽ”, detalla.

Desde los 90, Lusting es un amante confeso de nuestra lengua, que llegó a señalar como “la más importante de América” en una entrevista realizada por la gran poeta bilingüe Susy Delgado. Su trabajo lo llevó a crear, en 1994, la primera página web enteramente dedicada a nuestro idioma en internet, llamada Guaraní ñanduti rogue, que sigue disponible en la red.

En la misma línea, Georgina González menciona el trabajo de otra investigadora francesa llamada Capucine Boidin, antropóloga que lleva adelante —junto con otros analistas del área— el proyecto Langas, un repositorio documental sobre algunos de los idiomas de más amplia difusión en la América prehispánica, como el guaraní, el tupí, el quechua y el aimara.

“En el exterior, se estudia el guaraní por ser la única lengua precolombina que no solo no desapareció, sino que es hablada por personas no indígenas en el día a día. Podemos concluir que manejar más de un código lingüístico en la mente, sea cual sea, es algo que enriquece a la persona y amplía su punto de vista”, señala.

“En el exterior, se estudia el guaraní por ser la única lengua precolombina que no solo no desapareció, sino que es hablada por personas no indígenas en el día a día”

Georgina González, docente de guaraní, directora del Departamento de Bilingüismo y Sociolingüística de la Academia de la Lengua Guaraní

El guaraní en la gestión pública

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) es un ente estatal dedicado a la protección y difusión de la diversidad de los idiomas en nuestro país. Es decir, su trabajo no se limita al guaraní, sino que también alcanza a las 19 lenguas indígenas que coexisten en nuestro territorio.

El actual ministro de esta cartera estatal, el escritor bilingüe Javier Viveros, concibe el uso del guaraní en la gestión pública como un proceso lento y lleno de desafíos. “Esto, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito nuevo para la lengua, que requiere de mucha voluntad política e inversión en recursos humanos”, señala. Para él, una acción que puede ayudar a este proceso es que las personas sepan que tienen el derecho a acceder a documentos legales en este idioma: “El día que los ciudadanos lo exijan —porque es un derecho— muchas más instituciones se sumarán a este proceso de normalización de su uso oficial”.

Viveros menciona que, entre los proyectos que lleva adelante la SPL, se destaca precisamente el curso de guaraní comunicativo para funcionarios públicos. Además, la cartera impulsa programas de registro oral en personas de la tercera edad.

“Este es un proyecto en desarrollo, ahora mismo se halla en la fase de transcripción de los audios que hemos recogido en las más de 70 entrevistas de más de una hora cada una, de los 30 distritos de 10 departamentos que hemos visitado. Se puede adelantar que se trata de un rico contenido sociocultural, vehiculizado a través de un guaraní jopara fl uido, dinámico, rico en vocabulario, en términos propios de ámbitos específicos de uso y en regionalismos”, adelanta.

Mba’épa he’ise activismo lingüístico?

Para la traductora, intérprete y docente especializada en guaraní-castellano Emilia Espínola, la vía principal para revivir un habla es siempre su uso vivo y diario en todos los soportes posibles. “Pero la revitalización no debe limitarse a la conservación de la lengua, sino a darle prestigio, funcionalidad y legitimidad en la vida pública”, puntualiza. Es decir, el guaraní tiene que poder circular con la misma fuerza que el español, el portugués o cualquiera de los idiomas que conviven en el país.

Para que esto ocurra, la traducción es un brazo fundamental, porque genera un puente entre los hablantes de varios grupos. En primera instancia, pasar un texto de un idioma a otro aumenta el corpus del guaraní. “Cuando utilizo términos de una lengua que no existían, o que sí lo hacían pero se dejaron de usar, voy ampliando y mostrando que se puede decir todo con ella”, asegura.

La propia Emilia trabajó en el doblaje al guaraní de un fragmento de Kung Fu Panda y, actualmente, se encuentra en el mismo proceso con el libro Heidi, de la escritora suiza Johanna Spyri. “Yo creo que la traducción de productos culturales —como también El Quijote, El principito o Los Simpsons— nos abre puertas a nuevas generaciones y, además, muestra que nuestro idioma no está limitado al ámbito rural o tradicional, como siempre se pensó, sino que puede dialogar con contenidos globales de otras culturas, contextos diferentes y temas contemporáneos”, ahonda la entrevistada.

Aquí, menciona que este preconcepto responde a una ideología y que, precisamente para hacerle frente, se encuentran los doblajes y las traducciones: “Son parte de una estrategia de revitalización que fortalece la autoestima lingüística y el estatus de una lengua. La traducción es activismo porque es una decisión política y cultural”.

“Cada traducción es un acto de resistencia frente a la homogeneización lingüística”

Emilia Espínola, traductora, intérprete y docente especializada en guaraní-castellano

Cuando habla de autoestima lingüística, menciona a Luis Enrique López, un lingüista boliviano que sostiene que una lengua se construye en la medida en que se usa en un espacio de prestigio social. En este caso, el utilizar el guaraní en todos los contextos posibles fortalece la manera en que los hablan tes se sienten al poder expresarse en su lengua más allá de su hogar. “No se trata solo de hablarlo, sino de ver reconocida esa identidad en espacios donde antes estuvo invisibilizado. Ser escuchado, leído o representado en la propia lengua significa acceder a un grado de satisfacción que fortalece tanto la autoestima individual como la colectiva”, puntualiza.

Por eso, cada uno de sus trabajos está pensado como una declaración política. Por ejemplo, en su traducción de Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, cada personaje está pensado como representante de una determinada cultura. “También lo considero un activismo porque se trata de apostar a la visibilidad y la dignidad de una lengua históricamente subordinada. Cada traducción es un acto de resistencia frente a la homogeneización lingüística: ñamoñe’ẽasávo guaraníme ñamombarete ñande reko ha jajapyaty ñande rekove. Ñanerenói ñamoñe’ẽvo, ñañandúvo ha jahechávo arapy ñandeháicha”.

Sin Comentarios